Le météore de 1492 et la fable de l’empereur messianique

1.Un phénomène inexplicable

C’est un honneur pour moi que d’évoquer en ces lieux la météorite de 1492 et un chapitre de notre histoire à la fois très local et très dépaysant, puisqu’il nous ramène à cette époque où Ensisheim était un important centre politico-administratif (la Régence), et comme une espèce de préfecture du Saint-Empire dans ses marges occidentales, ayant autorité sur tout ce territoire qu’on appelait l’Autriche antérieure. A une époque, donc, où le centre de gravité de l’Alsace était beaucoup plus au sud qu’il ne l’est aujourd’hui, et une époque où, géographiquement et politiquement, les relations dans l’espace « alsacien » étaient organisées de manière beaucoup plus horizontale que verticale : la circulation des hommes et des savoirs de Beaune à Constance, en passant par Belfort, Breisach et Freiburg, structurait des relations qui se sont aujourd’hui réorganisées selon une tout autre logique.

L’importance administrative et politique d’Ensisheim au début du règne de l’Empereur Maximilien d’Autriche explique en partie l’histoire de cette météorite, et l’attention qu’on lui a portée, puisque l’intérêt qu’elle a suscité en tant que phénomène naturel a été très largement recouvert par l’interprétation de sa fonction symbolique, en tant que signe, et c’est de cet usage politique — ou théologico-politique — qu’il va être question ici.

Je ne dis pas que cet intérêt pour la météorite en tant que phénomène naturel était nul, loin de là : depuis la première description de Sebastian Brant, dans le Flugblatt (feuille volante, placard) probablement imprimé dès le mois de décembre 1492, il y a une description physique de l’objet très précise (sa taille, sa forme, son poids, sa couleur, sa composition métallifère). Dans le texte rédigé une quinzaine d’années plus tard, le médecin Paracelse évoque sa genèse et sa formation dans des termes strictement naturalisés, sans référence à une quelconque intervention divine (mais chez Paracelse, tout ce qui est naturel est miraculeux, et vice-versa ; c’est un concept de nature tout à fait surnaturel, et la physique est une partie de la théologie).

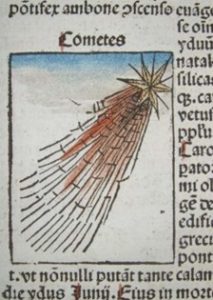

L’attention au détail dans la description de cet objet concerne aussi les modalités de son apparition : l’heure, le lieu, le fracas de tonnerre, la trajectoire, le périmètre de sa visibilité. Le rapport de Brant contient une description en fait scrupuleuse, qui, par rapport aux standards de l’époque, peut passer pour un modèle d’objectivité scientifique. La partie herméneutique — l’interprétation de la signification historique — est reléguée dans un appendice bien distinct, comme c’est l’usage qui commence à se développer pour les traités des comètes à la fin du XVe siècle (on peut citer la grande comète de 1472, observée et décrite par le grand astronome avant Copernic, Regiomontanus)

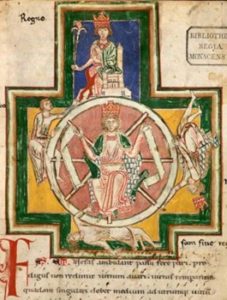

De fait, par rapport au savoir de l’époque, encore très lié à l’enseignement universitaire d’Aristote, la météorite de 1492 est un échantillon de cette classe de phénomènes qu’on appelle les « météores », et qui comprend aussi bien, dans un mélange qui peut nous paraître rétrospectivement bizarre, l’arc-en-ciel, la neige, les halos, le givre, les parhélies, les étoiles filantes, la grêle et les comètes.

S’agissant de ces dernières — les comètes —, comme leur trajectoire semble rectiligne et leur cours discontinu, Aristote ne pouvait les placer dans les cieux planétaires, où tous les mouvements sont par nécessité uniformes, circulaires et réguliers. Aristote et même les modernes (Regiomontanus estime la distance de la comète de 1472 à 9 rayons terrestres, ce qui est bien sûr très inférieur à la réalité ; mais il est prisonnier du cadre aristotélicien). Les comètes sont donc, pour le savoir de l’époque, des corps qui évoluent dans la région supérieure de l’air, et qu’Aristote définissait comme des exhalaisons ignées (à l’image des étincelles qui s’envolent dans la cheminée), comme une balle faite d’un combustible solide, comme par exemple du coke de pétrole ou du soufre. Mais cela ne peut être que des hypothèses, puisque qu’on n’attrape pas les comètes dans des filets à papillon.

Tout cela fait que le Donnerstein constitue un nouveau genre de corps, qui doit être immédiatement répertorié dans la famille des météores, et qui s’apparente à une espèce de comète qui aurait pour ainsi dire fait long feu, et au lieu de s’élever dans les couches supérieures de l’air, serait retombée sur terre. Le phénomène est inouï, et certainement d’un très grand intérêt pour les savants et les naturalistes, mais comme il est unique et qu’il n’y a pas de science du singulier, on ne peut rien en conclure, sinon qu’il s’agit d’un phénomène extra-ordinaire, donc miraculeux. Aussi l’interprétation symbolique et prophétique doit-elle, finalement, prendre le pas sur l’approche naturaliste.

2.Un signe prophétique

Selon le récit officiel c’est Maximilien d’Autriche, de passage à Ensisheim autour de la mi- novembre, qui a ordonné de faire transporter la météorite du lieu où elle est tombée. Ce qui suppose que sa chancellerie ait été informée de l’événement, et, bien sûr, l’histoire ne dit pas comment, mais on peut supposer que les administrateurs locaux de la Régence ont pu entendre puis voir l’objet, avant d’en faire un rapport à l’arrivée de Maximilien dont les troupes se rassemblent pour aller combattre les troupes de son ennemi et rival Charles VIII en Bourgogne

Franche-Comté. Maximilien a-t-il lui-même ordonné ou permis que des morceaux de la météorite soient découpés et prélevés ? On ne sait pas, et toute cette histoire comporte de nombreuses zones d’ombre ; nous ne la connaissons que de manière fragmentaire, ce qui laisse beaucoup de questions en suspens. Manifestement, des fragments de la météorite ont été découpés au ciseau, et cette découpe, plutôt précautionneuse et professionnelle, fait apparaître la structure étonnament irrégulière de la chondrite, qu’on retrouvera fidèlement reproduite dans la Melencolia de Dürer.

Une chose qui semble acquise est que l’auteur de la feuille volante consacrée au météore, Sebastian Brant, profite de l’occasion pour en faire un morceau de bravoure de propagande impériale, qu’il s’empressera d’ailleurs de reprendre et compléter quelques mois plus tard, c’est-à-dire après la victoire de Maximilien sur les Français à la bataille de Dournon (janvier 1493) et après la mort de Frédéric III, qui permettra à Maximilien de lui succéder au trône impérial.

Selon ce que l’on sait, Brant n’a pas rencontré Maximilien à cette occasion, et ne deviendra un de ses conseillers attitré qu’après 1500. Mais Brant, qui est un lettré, humaniste, universitaire, est par ailleurs très bien renseigné sur la conjoncture politique ; il est manifestement averti non seulement des projets militaires de Maximilien à court terme, mais de ses ambitions impériales à plus long terme.

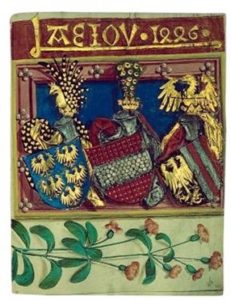

Dans le placard de 1492, on relève une curieuse allusion à des précédents de ce phénomène, et Brant n’hésite pas à dire que de tels signes célestes sont apparus pendant la dynastie des Hohenstaufen, à savoir pendant le règne de Frédéric Barberousse puis celui de Frédéric II. Or l’un comme l’autre ont certainement poussé l’idée de l’empire jusqu’aux limites de son extension, revivifiant le mythe du dernier empereur : celui avec qui doit arriver le dernier règne et l’avènement du royaume de Dieu sur terre. Visée exorbitante, mais qui est en quelque sorte inscrite dans la définition même de l’empire. Un empereur du Saint-Empire n’est pas un simple monarque, et il a par définition une vocation à la pacification universelle de la chrétienté et par la chrétienté : l’empereur est celui qui assure, en réalité, l’extension de la chrétienté aux quatre coins du monde habité, donc sa mondialité, ce que le père et prédécesseur de Maximilien avait symboliquement exprimé par un acronyme qui lui servait de devise : A.E.I.O.U. (le 5 voyelles de l’alphabet) Austria est imperare orbis universo — l’Autriche (la maison d’Autriche) doit régner sur l’univers tout entier.

Evidemment, ce n’est pas un empire de conquête et de sujétion, visant à établir l’exploitation universelle de la nature, réduite à la notion de « ressources naturelles », ni un empire de domination des hommes réduits à la fonction de producteurs, et à leur pure et simple force de travail. De ce point de vue, la comparaison entre les visées théologico-politiques du Saint-Empire et les ambitions du néo-impérialisme contemporain sont en principe très différentes, voire diamétralement opposées. Entre le fait que l’empereur Maximilien ait projeté de se faire élire pape, ou celui de l’actuel président des Etats-Unis de se faire décerner le Prix nobel de la paix, il y a bien une analogie, mais elle est très limitée et ne nous apprend pas grand-chose ni sur l’un ni sur l’autre.

3.Le problème théologico-politique de la fonction impériale

Rappelons que lorsque les apôtres demandent au Christ quand aura lieu sa deuxième venue terrestre et l’établissement de son règne, le Christ (Matthieu 24) répond par des indices ou des signes vagues : il y aura des guerres et des destructions, il y aura des faux prophètes, il la venue d’un Antéchrist, et l’extinction de la charité dans les cœurs. A cet égard, toute époque peut se regarder comme l’heure de l’avènement du royaume de Dieu, et comme celle qui précède l’installation d’un règne ultime qui n’aura pas de fin

.

Mais le Christ a ajouté une chose qui peut paraître moins vague et moins soumise aux incertitudes de l’interprétation : il viendra pour établir son royaume quand l’évangile aura été annoncé au monde tout entier, en holè tè oikoumenè. Il y a deux interprétations possibles de ce que signifie l’évangélisation du monde tout entier. Il y a l’interprétation romaine, spirituelle et historiciste : c’est l’idée que le Christ annonce la destruction du Second Temple, et que l’évangélisation du monde est celle qui a été effectivement réalisée par les apôtres gagnant, par bouche à oreille, la totalité du pourtour du bassin méditerranéen, donc du vivant des apôtres, et dans les années qui séparent la Passion du Sauveur de la destruction du Second Temple. Si c’est ainsi qu’il faut le comprendre, alors l’établissement de sa basileia signifie l’institution de l’Église terrestre, une, sainte, catholique (c’est-à-dire littéralement universelle) et apostolique, et l’avènement du Christ dans les cœurs. Selon cette interprétation la seconde venue du Christ a donc déjà eu lieu, dans l’institution de son église, et il n’y en aura pas d’autre avant la fin des temps. L’autre interprétation est impériale et militante : c’est celle selon laquelle l’évangélisation de tous les peuples reste à faire, ceci incluant la reconquête de Jérusalem par les croisades, la conversion des Juifs — puis, évidemment, après 1492, l’évangélisation du Nouveau monde. Cette interprétation détermine ce qu’on pourrait appeler l’agenda eschatologique de l’humanité, faisant devoir aux hommes d’agir dans le monde pour coopérer à la réalisation du Salut qui constitue l’horizon cosmo-politique de l’histoire universelle. Et en fait, la prévalence de la seconde inteprétation par rapport à la première peut être regardée comme le tournant caractéristique des Temps modernes.

Est-ce l’Empereur et le pouvoir temporel qui sont soumis au Pape et à l’autorité souveraine de l’Eglise, ou bien est-ce le Pape qui n’est lui- même qu’une espèce d’administrateur, quand le titre royal, et toutes les prérogatives afférentes, ne reviennent qu’à la seule personne de l’Empereur ? Tout au long du Moyen-Âge, la théologie a développé des trésors de subtilité pour arriver à concilier ces deux interprétations, et à en réduire, autant que possible, l’antagonisme. C’est certainement avec les Hohenstaufen et la figure presque mythique de Frédéric II que la tension ou l’incompatibilité entre ces deux conceptions a produit les effets les plus dramatiques. Une véritable guerre de communication politique s’est déclarée entre la Curie romaine et la chancellerie impériale. S’en sont ensuivis l’excommunication de l’Empereur, et, en représailles, un retournement herméneutique spectaculaire par lequel l’Empereur accuse le Pape d’être lui-même l’Antéchrist des Écritures.

Si le Placard de décembre 1492 risque une comparaison du règne à venir de Maximilien avec celui, passé, de Frédéric II, c’est sans aucun doute en

réaction au scandale qu’a suscité, en août 1492, l’élection au trône pontifical du Pape Alexandre VI, un Borgia aux mœurs dissolues et qui a acheté sa fonction par un crime de simonie de la plus pure espèce. C’est le même pape, qui, moins d’un an plus tard, avec la bulle Inter Caetera, attribuera aux couronnes d’Espagne et de Portugal la propriété du Nouveau monde, ainsi « que de toutes les nouvelles terres, encore inconnues, qui seront découvertes à l’avenir ». Pareille décision est, bien sûr, en soi contestable, et l’on ne peut que s’étonner de son absence criante de fondement juridique. Et c’est encore le même pape qui refusera de sacrer Maximilien et de donner au roi des Romains l’investiture impériale, ce qui accentue la dépendance de l’empereur à l’égard des princes électeurs de l’Empire et maintient Maximilien dans une forme de fragilité, voire de dépendance politique.

En 1493, Sebastian Brant avait donc bien vu, puisqu’effectivement, quelques temps plus tard, au tournant de 1495, les relations entre l’Empereur et la Curie romaine se dégradent au point que, comme à l’époque de Fédéric II, ressurgit l’anathème d’Antéchrist, et Maximilien ira jusqu’à l’outrance de considérer Alexandre VI comme un « nouveau Mahomet ».

Théoriquement, l’Empereur est selon sa fonction le gardien et protecteur de la chrétienté, et à ce titre, il a même le devoir de protéger la papauté contre tous ses ennemis. Mais la maison d’Autriche est en minorité à Rome, où il n’y a pas de cardinaux de la nation allemande, alors que s’y trouvent plusieurs cardinaux français. Maximilien n’a certes pas cherché à s’affranchir purement et simplement de l’autorité de Rome, mais il a plutôt tâché d’en obtenir la reconnaissance. Celle-ci aurait pu venir du Pape Pie III, si celui-ci n’était pas mort prématurément, après à peine un mois d’exercice de sa charge. Pie III était le neveu d’Aenas Silvius Piccolomini, qui avait été secrétaire et ambassadeur de Frédéric III en 1442, et qui, comme Pape, avait œuvré au rapprochement entre l’Allemagne et de Rome. On pouvait donc penser que la funeste parenthèse Borgia allait se refermer mais ce ne fut pas exactement le cas :

avec l’arrivée au siège pontifical de Jules II, les relations semblent moins tendues, mais Maximilien doit renoncer au sacre romain et se contenter d’une proclamation de son élection qui reçoit a posteriori une simple approbation du pape. Cette approbation ne l’a manifestement pas satisfait, d’autant plus que la pression fiscale romaine continue à peser sur les caisses de l’Empire, qui sont vides. Et au fond l’Empereur se satisfait très mal de n’être considéré que comme un souverain de droit commun (comme le roi de France par exemple), comme s’il n’y a avait pas dans la fonction impériale quelque chose qui l’élève au-dessus de tous les monarques, voire au-dessus du Pape lui-même.

4.Maximilien, de l’élection divine aux ambitions pontificales

Ces éléments, quoi qu’ils paraissent avoir peu de rapport avec l’objet qui nous intéresse, sont en réalité d’une importance décisive pour comprendre dans quelle dynamique et dans quelle trame herméneutique l’empereur et son entourage ont inscrit l’événement de 1492.

Sur la base du Placard de Brant, suivi des œuvres poétiques latines, de la publication capitale du Narrenschiff, dans ses éditions successives de 1494 à 1497, et rallié par un certain nombre d’auteurs dont nous évoquerons ici la figure, la météorite d’Ensisheim a été interprétée comme un signe électif pour l’accession de Maximilien au trône impérial. Ceci est bien connu et mériterait à peine qu’on y revienne, mais il y a plus, et je voudrais ici m’interroger : à quelle fonction ou à quel genre de souveraineté doit-on comprendre que l’Empereur est appelé par ce signe prophétique ? Je répondrai que c’est à une forme de souveraineté et à l’exercice d’un pouvoir essentiellement spirituel qui justifie, ou du moins qui explique que Maximilien ait pu en venir à l’idée de devenir lui-même le souverain pontife. Ambition certes un peu folle, ou comportant une bonne dose d’excentricité si on la considère en elle-même, mais qui a l’intérêt et le mérite de faire mieux comprendre la suite des événements qui mène de manière quasiment logique de la découverte du Nouveau monde à la Réforme et à l’excommunication de Luther.

Revenons d’abord à l’interprétation de la météorite comme signe électif. Cela n’est pas sans précédent, comme le rappelle Brant, qui signale une chute de météorite sous l’empereur Frédéric Barberousse, premier de la lignée des Hohenstaufen. La chose est invérifiable, et je ne connais pas la source de l’érudit bâlois. Toujours est-il qu’elle a la vertu de créer une forme de continuité entre la lignée de Hohenstaufen et celle des Habsbourg, ne serait-ce que par l’ascendance du nom : Frédéric. La gloire un peu sulfureuse de Frédéric II, amateur d’ésotérisme, figure d’Antéchrist, excommunié, et entouré d’une cour bigarrée où les musulmans font rang égal avec les chrétiens, tout cela crée d’emblée au jeune Maximilien, symboliquement, une ascendance auguste mais assez redoutable. Mais surtout la victoire obtenue en janvier 1493 à Salins accentue rétrospectivement la ressemblance entre le météore d’Ensisheim et le signe céleste envoyé à l’empereur Constantin à la veille de la bataille du Pont Milvius. Bataille décisive assurant la première victoire d’une armée chrétienne. Et Constantin est l’empereur qui n’est pas sous l’autorité d’un pape, puisque cette autorité, il l’a lui a donnée lui-même ! Et même si, comme on le sait depuis une cinquantaine d’années, le document par lequel Rome protège cette autorité par un acte de donation est un faux — une forgerie, comme l’a découvert Nicolas de Cues — cela ne change rien au fait que l’Empereur Constantin tient immédiatement son autorité et son pouvoir de Dieu seul, sans la médiation de l’Église. Dans l’autobiographie monumentale de Maximilien, il est dit que sa mère, Éléonore de Portugal, avait projeté de l’appeler Constantin, afin qu’il reconquît Constantinople, tombée en 1453, à peine six ans avant la naissance de Maximilien (né en 1459). C’était probablement un peu trop risqué, et finalement le prénom suggérait peut-être davantage le rapprochement avec cette défaite toute récente, dont le souvenir est encore cuisant, qu’avec une ancienne victoire (le Pont Milvius) dont la mémoire se perd dans les décombres de l’histoire.

Un autre élément directement la météorite illustre parfaitement l’utilisation qui en est faite : un mandat impérial publié le 12 novembre 1503, soit quelques jours après l’élection de Jules II au trône pontifical, réaffirme très fermement la mission spirituelle de l’empereur vis-à-vis de la Chrétienté :

« Nous ne doutons pas que vous sachiez, Vous chrétiens, de combien de diverses manières, et de tout temps, le Dieu tout-puissant a puni les [mauvais] chrétiens pour leurs péchés graves et leurs mauvaises actions, par toutes sortes de peines effrayantes, pour les rendre meilleurs ; mais hélas ces avertissements ont été peu estimés ou pris à cœur, et c’est ainsi qu’à notre époque, plus d’erreurs, d’indignité et de méfaits ont surgi dans la chrétienté, que l’on n’en avait jamais vu jusqu’alors. C’est pourquoi sa colère grandissante l’a déterminé à des peines encore plus sévères comme on le verra par les exemples suivants. Au commencement [de notre règne], le Tout-Puissant chef de la Chrétienté a fait tomber du ciel une lourde pierre pesant environ deux quintaux, dans un immense fracas, au milieu d’un vaste champ, alors que nous étions en train d’entreprendre avec courage de résister aux Français, [pierre] que nous avons fait suspendre dans l’église de notre ville d’Ensisheim, près de laquelle elle était tombée, où nous nous trouvions avec nos armées. Ceci pour nous avertir et nous donner mission de libérer la chrétienté de ses péchés et de ses désordres, et pour que nous nous tournions vers Lui dans une vie d’actions de grâce, afin de conserver et d’augmenter la foi dans le cœur des hommes. Et ceci pour que la victoire qu’il nous a donnée contre la couronne de France puisse servir d’exemple aux rois chrétiens et aux princes de l’Empire, et les aide à s’élever eux aussi contre les ennemis de la foi. Et c’est pourquoi, pour aider les rois chrétiens, les électeurs du saint Empire, tous les princes et nos alliés, à remporter la victoire contre les ennemis de la foi – mais qui ne peuvent rien accomplir au-delà des forces humaines – Dieu a envoyé dans l’Église chrétienne un châtiment spécial pour déraciner l’ivraie / par lequel plusieurs centaines et milliers de personnes ont succombé à la mort et à des douleurs intolérables ; et même s’il y a eu d’innocentes victimes [de cette maladie], ceci n’est arrivé que pour l’exemple, comme il est écrit dans la Bible, que Dieu punit les bons et les méchants d’un même châtiment, pour, avec les premiers, éprouver la sainteté de leur âme, et, pour les autres, se revancher de leurs méfaits et de leurs péchés ».

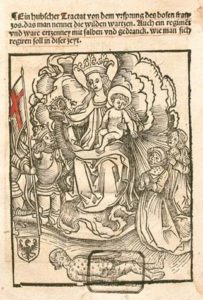

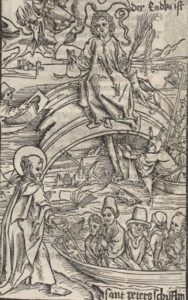

Ici encore on voit comment la figure de l’Empereur est présentée comme l’exécutrice de la volonté et de la justice divine, sans nulle référence à l’autorité de l’Église. Tout se passe ici comme si l’Empire avait en quelque sorte absorbé l’attribut de la sainteté. La mention qui est ici faite de l’épidémie qui a sévi et ravagé le pays dans les années 1490 fait référence à l’épidémie du « mal français », c’est-à-dire la syphilis, qui s’est répandue comme une traînée de poudre en Europe. Dans un document signé de Brant et d’un médecin astrologue qui va devenir un des conseillers et biographe attitré de l’Empereur, Joseph Grünbeck, consacré à cette épidémie de la « scorre pestilentielle ou mal français », on voit de manière éloquente comment l’Empereur reçoit l’investiture impériale de la Vierge Marie, qui est la personnification de l’Église invisible ; ce qui est une manière de dédoubler l’histoire : il n’y a au fond aucune importance qu’un pape scélérat refuse l’investiture impériale au roi des Romains, puisqu’il la reçoit spirituellement de l’Église invisible, et des mains de la mère de Dieu. C’est une guerre sourde qui se livre à travers ces images, une guerre qu’il n’est pas besoin de pousser très loin pour qu’elles suggèrent que cette scorre pestilentielle, c’est la maladie qui ronge l’Église de Rome elle-même !

Cette évolution dans les représentations n’est pas isolée. Une étude plus systématique révèle qu’elle est mise en œuvre de manière parfaitement réfléchie et contrôlée.

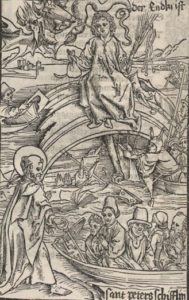

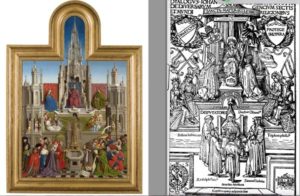

Prenons-en comme exemple un ouvrage d’un proche des cercles humanistes auxquels appartient Sebastian Brant. Johannes Stamler est l’auteur d’une quasi anthropologie religieuse avec son Dialogue des diverses sectes et religions du monde (1507). Il s’y étend entre autres sur le mythe du Prêtre Jean, qui règne sur l’empire chrétien des Indes, et qu’il qualifie de « quasi second pape », comme pour montrer qu’une partie de la chrétienté ne relève pas, ou en tout cas pas directement de l’autorité romaine – or le Livre du Prêtre Jean fait partie de la littérature qui a bercé l’enfance de Maximilien, puisque l’unique manuscrit connu de cette fable est recopié dans le Ambraser Heldenbuch, précieuse compilation littéraire lui ayant appartenu en main propres. Stamler mentionne également les comètes et phénomènes remarquables, comme les parhélies et autres phénomènes qui apparaissent dans le temps de dissension entre l’Église et l’Empereur, comme c’est le cas aujourd’hui, souligne-t-il incidemment. Il vaut la peine de regarder attentivement le bois gravé en frontispice de l’ouvrage. On y voit le Pape et l’empereur agenouillés devant la « sainte mère église » et recevoir d’elle l’investiture à égalité. Si l’on prend un point de comparaison récent, certainement connu des artistes et intellectuels de l’époque, la Fontaine de la grâce de l’atelier de van Eyck (1440), on y voit que le rôle de l’empereur n’est plus secondarisé ni médiatisé par celui du pontife romain. Il est donc affranchi de son autorité, et n’a plus aucun besoin du pape en tant que guide spirituel, pour la bonne et simple raison qu’il l’est devenu lui-même.

Mais comme dans le mécanisme des plateaux de la balance, plus l’un s’élève, plus l’autre s’abaisse, ou bien, pour prendre une autre métaphore physique, la propagande impériale a atteint, pendant le règne de Jules II, le point d’inversion de polarité entre le pouvoir spirituel de l’un et le pouvoir temporel de l’autre. Curieusement, c’est donc maintenant l’empereur qui est dépositaire de l’autorité spirituelle, et le pape ne règne plus que sur une cour de cardinaux, qu’à la limite on peut regarder, de loin, comme des diplomates et des influenceurs. Evidemment, si l’on y regarde de plus près, tel n’est pas le cas, et les cardinaux comptent d’éminents théologiens, comme le cardinal Cajetan, Thomas de Vio, qui a un regard assez critique et distancé par rapport aux positions parfois « réactionnaires » de l’Eglise romaine. Mais c’est précisément le jeu de la politique que se produisent de tels changements de perception, à grand renfort de propagande, même si la réalité, elle, ne change pas tant que cela : les turpitudes de l’église visible qui n’ont d’égale que son intransigeance morale de façade, ne sont pas une nouveauté. Mais ce qui est nouveau c’est que cela se voie de manière aussi criante. Et c’est aussi qu’intervienne maintenant de manière décisive un facteur nouveau : l’opinion. Parce que l’opinion est instruite par la lecture des livres, des libelles, et parce que l’art lui-même, avec la gravure, entre dans un nouveau régime d’expression, de réception et de visibilité. Le travail des imprimeurs, de ce point de vue, est d’une importance majeure, et sans doute que la météorite de 1492 serait restée pour longtemps une espèce de curiosité locale si l’imprimerie n’en avait pas fait immédiatement un événement de notoriété publique.

5.La révolution cosmographique

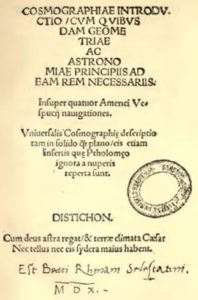

Maximilien ne s’est pas contenté de contester et même de dérober à Rome l’attribut de la sainteté : l’attribut qui fait l’objet de la plus grande rivalité est celui de l’universalité ou catholicité. Ce n’est donc pas un hasard, si, la même année que la publication de Stamler, 1507, deux publications en apparence très différentes par leur objet, se rapportent étroitement à la question qui nous intéresse ici.

Il s’agit d’abord De l’Introduction cosmographique de 1507, attribuée à Martin Waldseemüller, le cartographe de Saint-Dié, dédié à Maximilien, désigné sans détour par le terme de César. Or le terme se justifie ici par l’universalité de son règne, puisque, comme le disait Ovide : « Romanae spatium est Urbis et orbi idem » ; l’espace Rome et du monde est le même. Incise célèbre mais au demeurant assez ambiguë, puisqu’on ne sait pas trop si Ovide énonce par là le droit différencié de l’Empereur par rapport à celui des monarques, et s’il veut souligner par là que tout empire a par nature et par définition une vocation universelle, qui n’est pas limité à un territoire, ou bien s’il dénonce un expansionnisme romain qui appelle du nom de pax romana la soumission des peuples à un pouvoir qui n’a pas de limites parce qu’il n’a pas d’opposants de même rang.

La réalité c’est que le pouvoir de l’empereur est purement symbolique et qu’il est, dans sa réalité, plus une contestation à peine voilée de l’impérialisme hispano-romain : comme l’affirme l’extrait du livre de prières de l’empereur, illustré entre autres par Dürer, citant les Psaumes de David, la terre et les hommes qui l’habitent n’appartiennent qu’à Dieu seul ; et Dürer, avec son intelligence directe, a représenté un indien d’Amérique, ce qui est dire combien de distance on a pu prendre, à la cour de l’empereur, par rapport à la mise en place d’un système d’exploitation étendu jusqu’aux limites du monde connu, et reposant sur un décret émis par un souverain pontife notoirement corrompu.

L’autre texte qu’il faut ici prendre en considération est le commentaire du prédicateur strasbourgeois Jean Geiler de Kaysersberg sur la Passion ; dans ce texte, Geiler, qui a une parfaite connaissance de l’activité des nouveaux « cosmographes », tire la leçon de leurs travaux :

avec la découverte de l’Afrique australe, et de ce nouveau monde – qui apparaît d’abord et en premier lieu comme une terre australe, dans une zone réputée inhabitable ou il ne peut en principe y avoir que l’océan – Geiler observe un phénomène de décentrement, qui le conduit à dire que « les cosmographes ont montré que Jérusalem n’est pas le centre du monde ». Cette remarque est importante à la fois pour le décentrement anthropologique qu’elle implique, mais aussi parce que la notion de centralité n’a plus de sens physique ou perceptif : le vaste monde est décidément plus grand que ce que les hommes en ont vu et su – ou cru savoir – et l’on pourrait même dire, en reprenant une voie ouverte par Nicolas de Cues un demi-siècle plus tôt, que l’homme ne peut se comprendre lui-même qu’à condition de renverser son point de vue unilatéral : nous pensons ordinairement que nous sommes au centre et que le nouveau monde est à la périphérie, ou qu’il y a un point définissant pour nous le zénith ; mais la vérité ne se découvre que si nous arrivons à nous décentrer nous- mêmes, à nous mettre à la place de l’autre, et à comprendre que nous sommes, que ce qu’il est pour nous nous le sommes pour lui : le zénith de notre zénith. L’universalité n’est rien d’autre, en définitive, que ce décentrement, ou cette capacité à se penser soi-même comme l’autre de l’autre. L’universalité est donc un concept spirituel et psychologique, plus que réel et géographique. C’est plus une valeur qu’un fait.

Désormais, les humanistes, c’est-à-dire les intellectuels, ont construit autour de la notion de l’empire un réseau de signes et de références autonome et fermé sur lui-même. C’est ce qui explique la présence de l’objet non-identifié où l’on peut reconnaître la météorite d’Ensisheim dans une illustration d’Urs Graf pour la Passion de Geiler, qui sera ensuite repris dans la légende des saints de Brant : la météorite tombe du ciel à la mort du Sauveur, ce qui fait écho à la mention des roches qui se fendent (petrae scissae) ; mais ce détail n’aurait pas été retenu et ne figurerait pas ici s’il ne s’intégrait pas à tout un système cohérent donnant à l’empereur la fonction de vicaire du Christ, une fonction qu’il exerce d’autant mieux qu’il est en réalité faible, pauvre, et soumis à la vindicte des princes. Avec cette pauvreté, pour ne pas dire cette marginalité politique croissante, l’Empereur manifeste d’autant mieux sa ressemblance au Christ, tandis que le Pontife romain, avec son gigantesque Palais, et son monument confié aux plus grands artistes (Michel Ange pour ce qui est de Jules II), s’en éloigne d’autant plus.

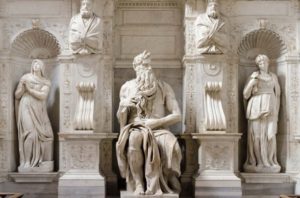

Il faut savoir que le tombeau de Jules II a justement été à l’origine d’une très importante affaire financière : en 1505, Jules II avait promis de mettre à disposition de Michel- Ange des fonds à la hauteur de l’ambition artistique et architecturale du projet monumental ; mais cédant à ses conseillers, il s’est rétracté et Michel-Ange s’est retrouvé dans des difficultés financières qui l’ont amené à se brouiller avec le Pape. Les affaires reprendront plus tard, mais une des leçons qu’on peut tirer de cet épisode c’est que le développement de la gravure puis de la plaque de cuivre chez les imprimeurs donne à l’Empire un moyen très efficace de faire sa propagande à moindres frais. Entre la sculpture monumentale du tombeau de Jules II et le travail des graveurs pour le triomphe de Maximilien il y a une différence maximale de coût : graver et imprimer ne coûte presque rien, et cette frugalité, cet esprit économe, diamétralement opposé aux dépenses somptuaires de Rome, figure et objective une espèce de différence morale qui devient flagrante et immédiatement perceptible.

6.Dürer

Le point où je voulais en venir me servira en fait de conclusion : c’est Dürer, et la célèbre Melencolia, où le météore d’Ensisheim trouve le point de chute de sa trajectoire herméneutique.

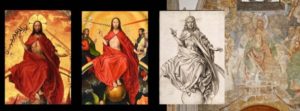

Dürer était présent à Bâle en novembre 1492. On sait qu’il avait voulu rencontrer Martin Schongauer, le maître de Colmar, mais qu’il ne l’avait pu, puisque Schongauer était mort quelques mois auparavant, en 1491, laissant entre autres travaux la grande presque du jugement de l’église de Breisach. Fresque directement inspirée des maîtres flamands, et en particulier du polytpique de Van der Weyden, à Beaune. L’étrange météore que Dürer a peint, dans ces mêmes années, au dos d’un Saint-Jérôme pénitent dans le désert, laisse peu de doute quant au fait qu’il s’agisse d’une interprétation assez personnelle du phénomène, et l’œuvre gravée contient de nombreuses évocations sur le mode de la trace ou du vestige, comme les pluies de pierres dans les apocalypses, conforme à ce qui, selon le rapport de Brant, a été vu à Ensisheim.

Mais c’est surtout la célèbre Melencolia de 1514 qui en évoque le souvenir de la manière la plus directe et la moins contestable. Comme dans l’illustration originale de 1492, la pierre se dédouble en météore céleste et en pierre tombée au sol, Dürer évoquant de manière réaliste ses irrégularités, et prenant au pied de la lettre la déclaration de Brant comme quoi la pierre aurait eu « la forme d’un delta ». Je pense que cela a tellement marqué le jeune Dürer, en 1492, que cela pourrait bien être une des raisons qui lui ont fait modifier son nom de Türer en Dürer, comme si le caillou était essentiellement lié à sa personne et même à son nom. Ce pourrait être aussi ce qui explique la présence d’un signe étrange dans une des planches du Narrenschiff — la Nef des fous, publiée pour la première fois à Bâle en 1494 — évoquant justement la connaissance du monde, et raillant les cosmographes qui ont cru pouvoir déterminer a priori l’étendue du monde en le limitant à ce qu’il en voyaient. Mais c’est bien le sens de cet événement et de l’apparition de cette pierre « en forme de delta » ; c’est une humiliation pour la raison dogmatique et pseudo-savante, car ce qu’elle prouve c’est que nous ne savons rien des choses tant qu’elles n’arrivent pas.

Il y a une quantité de choses à dire sur le détail de cette œuvre, dans laquelle, comme dans la peinture des maîtres Flamands, chaque détail compte, et tout objet est un symbole. Mais je m’en tiendrai à quelques remarques d’ensemble très générales, présentant les conclusions qu’on peut tirer d’une lecture tenant pour acquis que le polyèdre représente la météorite, ou du moins son souvenir reconstruit, stylisé, par le génie géométrique de l’artiste qui a en quelque sorte sublimé la pierre en forme de delta dans l’invention de ce polyèdre semi-régulier.

Cette œuvre a quelque chose de secret et d’énigmatique dont aucune interprétation, si subtile soit-elle, n’a épuisé le sens. Ce caractère d’énigme tient au fait que cette œuvre dit quelque chose de manière obscure, voilée, quelque chose qu’on ne peut pas dire de manière directe. L’interprétation globale que je propose consiste à souligner que la Melencolia présente en fait à peu près tous les éléments, mais complètement éclatés, d’une scène du jugement : l’arc parhélique de l’annonce eschatologique, le sablier du temps, la balance de justice, l’ange lui-même. Mais tout semble à l’arrêt, dispersé, fragmentaire. Les objets n’ont pas de maître, ni d’emploi. Tout est vide. Et puis il y a ce personnage, cet ange vêtu d’une longue robe, qui regarde dans on ne sait trop quelle direction, comme s’il ne voyait rien des objets qui l’entourent.

Une note manuscrite de Dürer donne un début d’explication, ou du moins une piste : Schlüssel beteut Gewalt ; Peuschel bedeut Reichtum. La clé signifie le pouvoir, et la bourse signifie la richesse. Là encore, c’est peu. Mais le sens général me semble devenir beaucoup plus clair et plus cohérent si l’on rapporte tout ceci à tout ce qui précède : en fait, cet être « mélancolique » pourrait très bien figurée l’Église romaine rongée par l’avarice, et qui a perdu le sens de sa mission spirituelle. Le lévrier, ici, pourrait bien renvoyer à la figure de l’Empereur ou de l’État, qui a charge de la veiller sur elle, et de la protéger y compris de ses propres vices.

Ce ne serait donc pas, comme l’a cru Panofsky (Saturne et la mélancolie), une allégorie du génie humain, mais plutôt une allégorie morale, montrant à quelle tragique déviance, à quel oubli, peut mener l’avarice. Le terme d’avarice n’est pas à prendre ici au sens restreint de celui qui ne donne pas, ou qui donne toujours moins que ce qu’il doit. Au sens de la théologie morale, l’avarice est la thésaurisation des richesses en vue de la richesse elle-même. C’est le fait que la richesse, en principe simple moyen, devienne l’unique fin à la place de toutes les autres. C’est une paralysie de la finalité. L’avare c’est celui qui ne veut rien, ou qui ne peut rien vouloir, parce que l’inversion des moyens et des fins fait que le sens de ce qu’il fait ou de ce qu’il veut se vide de son sens. Au dernier degré de l’avarice, plus rien n’a de sens,

pas même le sens lui-même. D’où l’impression inquiétante, qu’il y a ici dans la dispersion des symboles désarticulés que plus rien ne rassemble en un sens cohérent, un petit air de folie, qui n’est pas du tout la folie au sens psychiatrique, ni la folie au sens théologique de la possession démoniaque, mais c’est la folie du jour, celle de l’existence qui a perdu jusqu’à l’intelligence de son propre sens, et qui, en possédant toutes les richesses du monde, est finalement dépossédée d’elle-même. C’est celle de l’église devenue une institution financière bureaucratique, machine à engranger des bénéfices par la vente des indulgences et l’institution des monts de piété. Celle d’une église qui est vide de sens jusqu’à la folie, et qui ne le sait pas. Que la mélancolie soit cause de l’avarice, c’est un lieu commun de l’époque, et c’est, selon Lorenzo Valla, ce vice qui a fait inventer la donation de Constantin, ce faux historique a permis à l’Église de conserver, et même d’accroître ses possessions et son pouvoir temporel, alors même qu’elle avait déjà depuis longtemps cessé d’être une, sainte, catholique et apostolique. Tout cela, l’entourage de l’Empereur Maximilien d’Autriche en est parfaitement conscient, mais il revient au génie de Dürer de l’avoir condensé et réduit en symbole, de l’infime triangle du Narrenschiff jusqu’à l’étrange polyèdre de la Melencolia.