Résumé de la conférence du 22 avril 2025: « En marge d’une découverte exceptionnelle de thalers à Ensisheim. Une histoire des trésors de l’Antiquité à nos jours », par Jean-Jacques Schwien, Président de la Société d’Histoire d’Ensisheim.

14 mai 2025

M. Jean-Jacques SCHWIEN

La conférence faisait suite à l’assemblée générale de la Société d’histoire d’Ensisheim et s’est déroulée dans la grande salle du Palais de la Régence, mise une nouvelle fois à disposition par la ville d’Ensisheim.

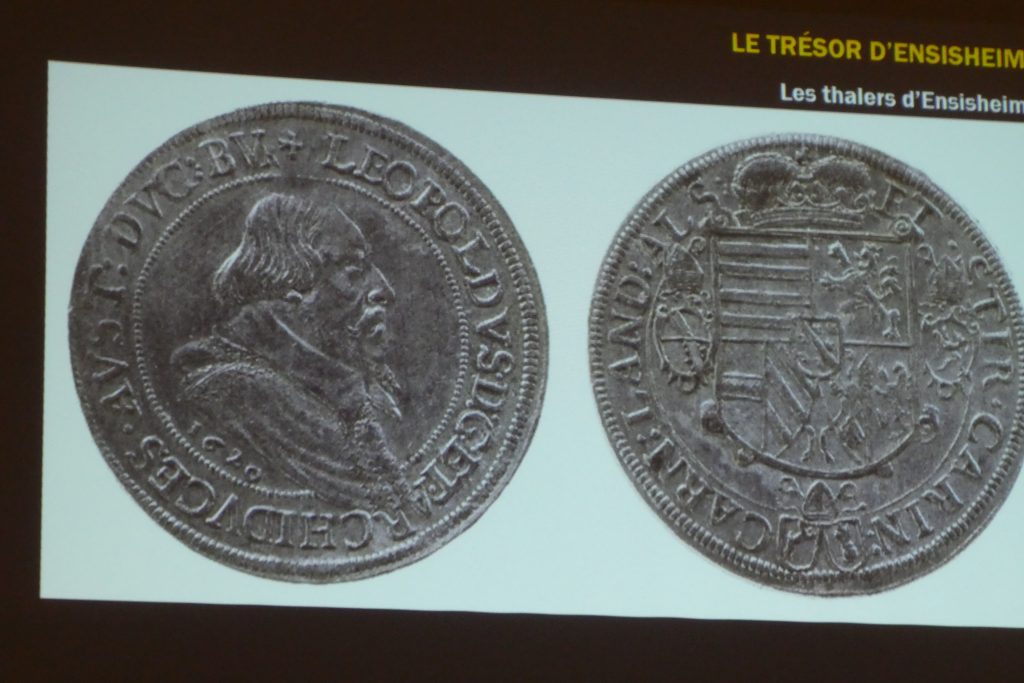

Lors de son introduction, M. Schwien a évoqué la découverte exceptionnelle de thalers effectuée en 2018 lors des travaux sur le site de l’actuelle médiathèque d’Ensisheim.

Constitué de 154 pièces de monnaie (dont 1/3 de thalers en argent) ce dépôt monétaire a été mis à jour par M. Florent Minot et étudié par «Archéologie Alsace». (Les thalers découverts devraient être exposés de manière définitive après la restructuration prochaine du musée d’Ensisheim)

M. Schwien a expliqué qu’un trésor, c’était un objet dissimulé par une (ou des) personne(s), oublié, puis retrouvé plus tard…

Ce qu’on appelle « trésor » n’est pas forcément composé de matière précieuse, ce peut être un dépôt de haches en bronze, céramiques, livres, etc…

Le conférencier a évoqué les « trésors des clercs », des éléments servant au culte (calices ou vêtements liturgiques) mais dont une partie a été réunie par le clergé dans le but de thésauriser.

Il a donné des exemples (trésor de la cathédrale de Chartres, de Quedlinburg en Allemagne…).

La plupart des objets constituant ces trésors ont traversé les siècles et sont visibles dans les musées ou les lieux de culte ; cependant d’autres ont disparu, car volés ou fondus afin de récupérer le métal précieux.

Le conférencier a ensuite abordé les « trésors des nobles », citant les hanaps en argent de Ribeauvillé, issus de la production des mines appartenant aux Ribeaupierre (vallée de Sainte Marie-aux-Mines), ou les trésors des princes et des rois…

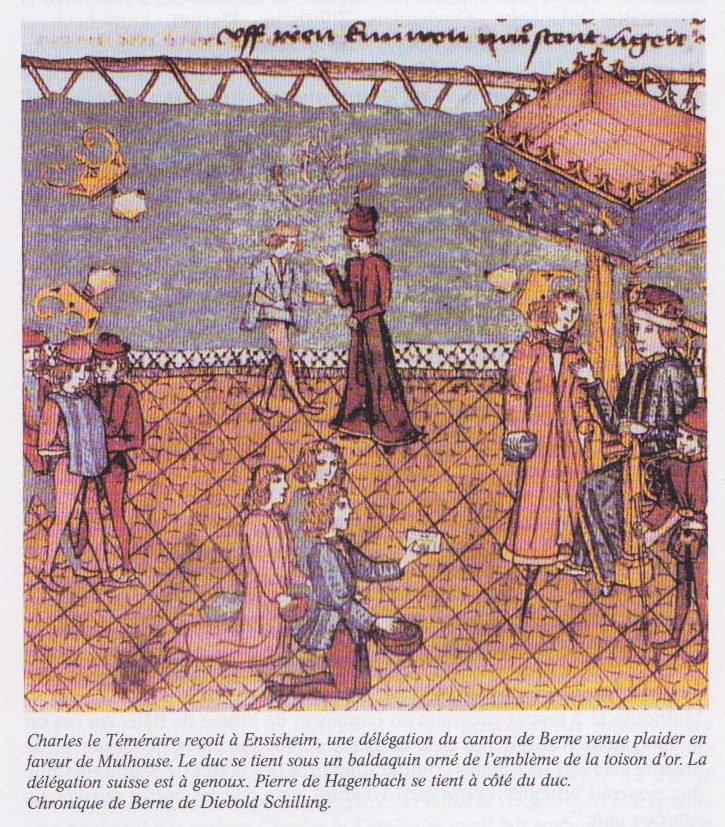

Il a surtout insisté sur les prises de guerre de l’époque de Charles le Téméraire. Les confédérés suisses ont en effet réuni tous les objets précieux trouvés sur le champ de bataille ou dans le campement du Duc pour en faire des sortes de musée à la gloire des troupes qui ont vaincu (trois fois !) le plus grand prince d’Occident. S’appuyant sur une riche iconographie, M. Schwien a en effet expliqué que les nobles avaient souvent au Moyen Âge pour habitude de voyager ou de guerroyer avec leurs objets, principalement ceux qui pour eux avaient de la valeur (chapeaux, oriflammes, tuniques, armures, bijoux…).

Il a mentionné également les trésors enfouis, ceux qui ont été enterrés et que l’on retrouve par hasard quelques années ou quelques siècles plus tard…

Le conférencier a évoqué les tombes recelant de fabuleux trésors, à l’instar de celui de Touthankhamon, le plus connu, ou celui de l’empereur Qin Shi Huang en Chine.

En Europe, il a rappelé que les découvertes suite à des enfouissements n’étaient pas rares (Preuschdorf, dans le Bas Rhin: 7000 pièces de monnaie découvertes; à Wettolsheim 1200 monnaies; dans l’Essonne: 40 000 pièces exhumées; en Bulgarie: près de 80 000 pièces…etc…).

Des objets divers ont également pu être mis à jour, comme de la vaisselle précieuse (plats en argent à Augst, Suisse), des coupes en argent ou des cuillères, à l’hôpital du Mans…etc…

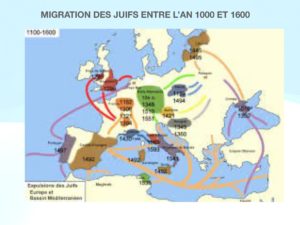

A Colmar, une découverte importante avait été faite en 1863, conservé actuellement au musée de Cluny. Il s’agit d’un ensemble d’objets précieux (bagues, monnaies, coupes, ceinture…) cachés dans un mur, appartenant visiblement à un juif disparu dans la tourmente du pogrom de 1349, suite à l’épidémie de peste noire.

De tout temps, ces découvertes ont stimulé l’imagination et attiré des convoitises.

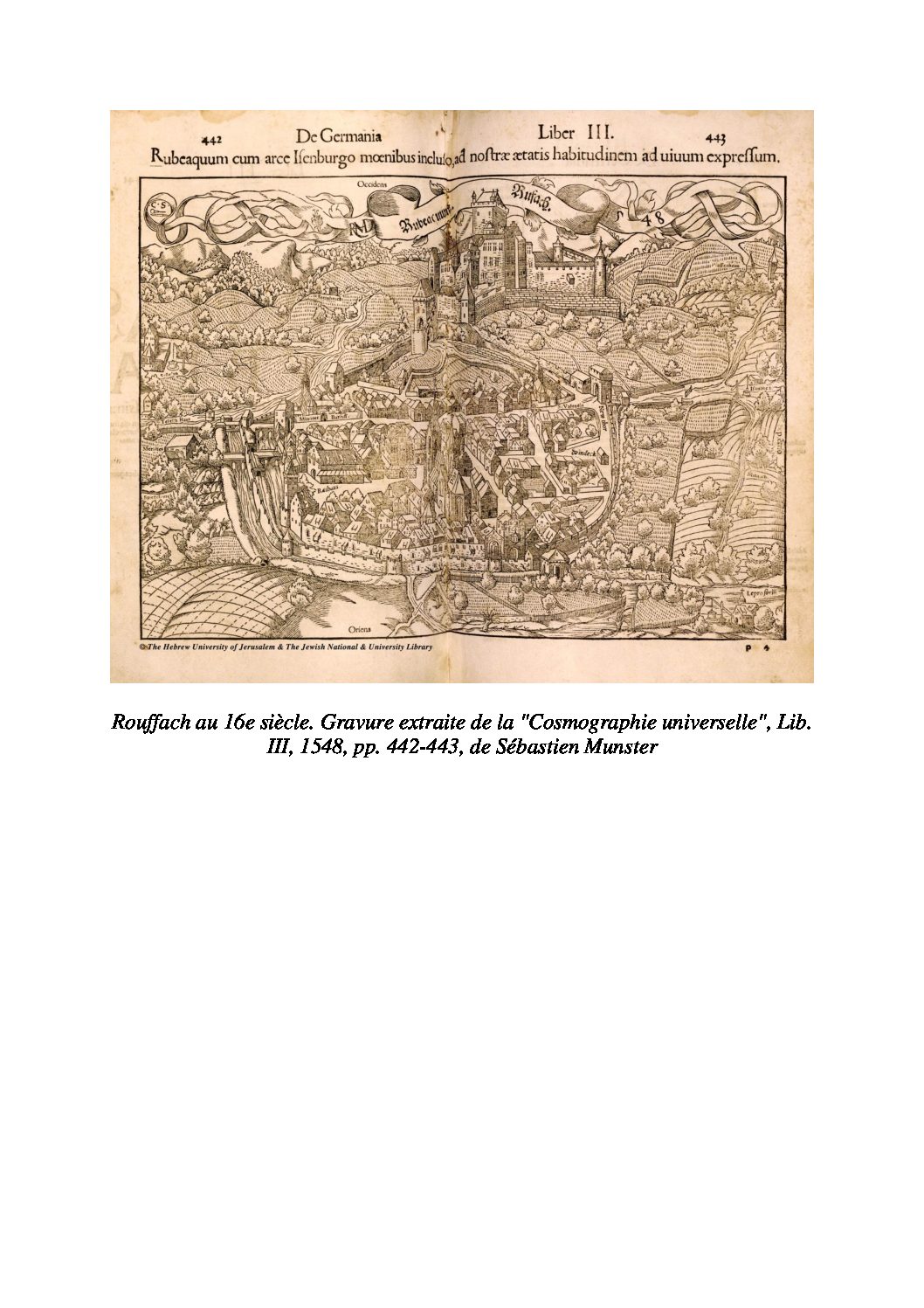

M. Schwien a présenté une gravure d’un livre des années 1450 sur lequel, au Moyen Âge, il était question «du bonheur de la découverte d’un trésor».

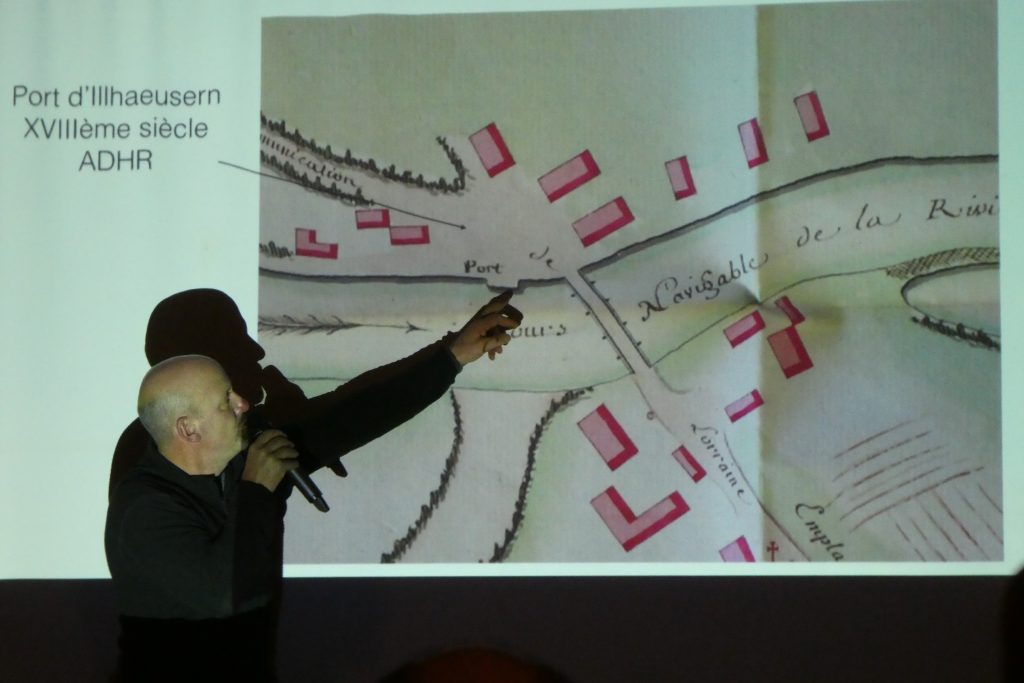

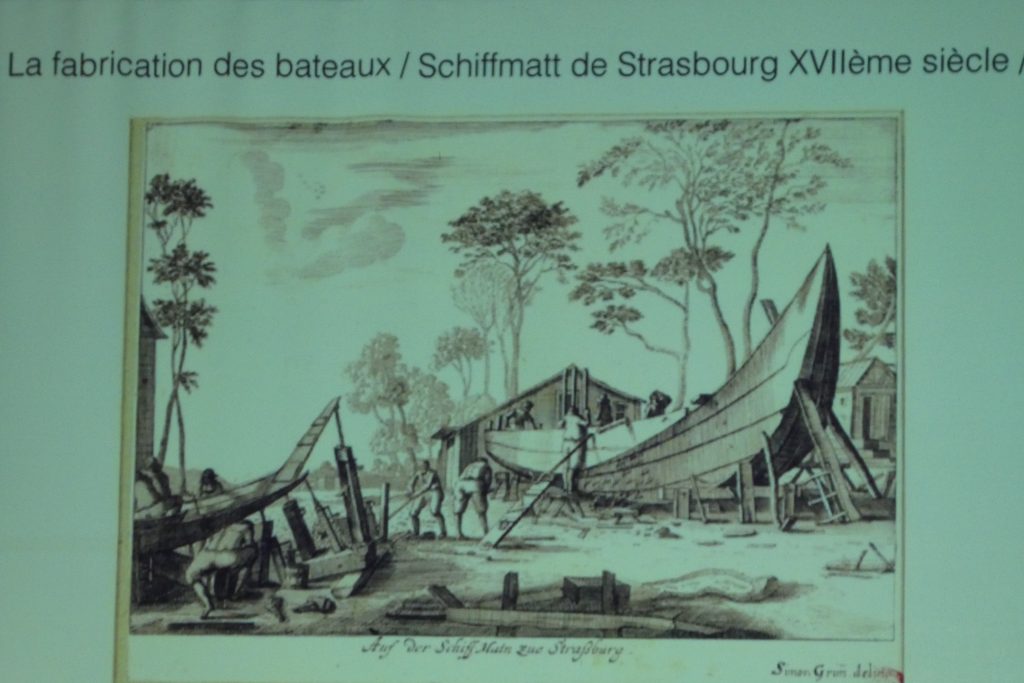

Il a également évoqué les trésors engloutis (dans la mer, ou plus proche de nous, dans les rivières ou fleuves, comme le Rhin, ou ses anciens lits …). Les objets qui apparaissent à l’occasion de dragage, de travaux, ou de prospections, proviennent de naufrages, ou d’offrandes à des divinités.

Le conférencier a expliqué dans quelles conditions les dépôts d’objets précieux avaient pu être réalisés.

Beaucoup de ces enfouissements ont pu être effectué durant des moments de guerre ou d’insécurité (effondrement de l’empire romain, époque des grandes invasions, guerres de Cent ans, de Trente ans…).

Plus près de nous il a évoqué la découverte à Châtenois, Bas Rhin, de bouteilles de champagne enterrées à la hâte à la fin de la seconde Guerre mondiale afin de les soustraire à la convoitise de l’armée allemande, et retrouvées en 1999 à la suite de la chute d’un arbre provoquée par la tempête Lothar.

Le dépôt de thalers découverts à Ensisheim en 2018, datés pour la plupart des années 1630, correspond à l’époque de la destruction de la ville durant la Guerre de Trente ans.

On peut facilement imaginer qu’un habitant ait eu l’idée de soustraire ses économies aux agresseurs en les dissimulant dans une bourse (sans doute en tissu), dans une cachette aménagée sous le plancher de sa Stube, et qu’il n’ait plus jamais eu par la suite la possibilité de récupérer sa fortune…

Le trésor découvert en 1864 aux Trois Epis (exposé au musée Unterlinden à Colmar) provient également de cette période et a sans doute été enfoui dans les mêmes conditions.

Jean-Jacques Schwien a évoqué également les trésors dissimulés parce que les objets qui le composaient n’avaient plus d’utilité (exemple: les objets déposés par la communauté juive dans des lieux appelés «Guénizah»).

Il a évoqué les dépôts liés à des professions (forgerons, artisans du cuir…) ou des objets divers (vêtements, livres) qui n’avaient plus d’utilité et qu’on retrouve aujourd’hui dans les remplissages sous les planchers de maison, sans doute pour servir à isoler des locaux d’habitations…

Terminant son exposé, M.Schwien a abordé la législation concernant les découvertes.

Il a rappelé que depuis une cinquantaine d’années existent des détecteurs de métaux qui ont permis des découvertes, mais que l’usage de ces appareils doit répondre à une législation précise, et qui n’est pas toujours respectée…

L’archéologue étudie chaque objet et s’efforce de comprendre et déterminer à quelle époque, dans quelles conditions et quel contexte ils ont pu être enfouis, perdus ou dissimulés.

Cette connaissance est primordiale et dépasse la valeur des objets.

A l’issue de la conférence, de nombreuses questions ont été posées par un public très attentif auxquelles M. Schwien a répondu.

Un traditionnel verre de l’amitié a suivi la conférence à laquelle avaient assisté environ 70 personnes.

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 19 mars 2024

11 avril 2025ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la SOCIETE D’HISTOIRE ENSISHEIM

en date du 19 mars 2024

en la salle de la Régence – place de l’Eglise à ENSISHEIM

La séance débute à 19h20.

1- MOT D’ACCUEIL ET RAPPORT DU PRESIDENT.

Le Président Jean Jacques Schwien salue l’assemblée. Il est très heureux de pouvoir

retrouver les membres et sympathisants dans de ce haut lieu de la Régence rénovée.

Il excuse Mr. le Maire Michel Habig, retenu par d’autres obligations.

La ville est représentée par Monsieur Jean Pierre BRUYERE que le Président

remercie chaleureusement pour son engagement fidèle à nos côtés.

Il remercie également la municipalité pour la mise à disposition de la Régence et

pour le moment de convivialité offert à chacune de nos Assemblées Générales.

2 – PROCES – VERBAL DE NOTRE DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE.

Le procès-verbal de cette AG, qui s’est tenue le 11 avril 2023 a été rédigé par

Gabrielle Lammert. Il est en ligne depuis 2023 sur notre site internet, hébergé par le

PLEIADE. Il a été également adressé avec l’invitation à l’Assemblée Générale. Le président

demande à l’assemblée si elle a des remarques à faire. Personne ne se manifestant, ce PV

est adopté à l’unanimité.

3- RAPPORT FINANCIER PAR LE TRESORIER

Notre trésorier, Mr. Philippe Drexler, présente les comptes en détail : recettes,

dépenses, intérêts, solde final.

Pour l’exercice 2023, les réviseurs aux comptes, Madame Sonia GARDINI et Mr. Paul

DEYBER ayant vérifié toutes les pièces justificatives et constaté l’exactitude des comptes,

demandent à l’assemblée de donner quitus au comité pour la bonne gestion. Les comptes

sont approuvés à l’unanimité.

Pour l’exercice 2024, Mr. Paul Deyber et Mme Sonia Gardini sont disposés à assurer

à nouveau la révision de nos comptes. L’assemblée a accepté leur candidature à

l’unanimité et les remercie.

Le maintien de la cotisation annuelle, dont le montant est de 10 € par personne, est

mis au vote et approuvé à l’unanimité.

Le président invite les personnes présentes à s’acquitter de leur cotisation à l’issue

de l’AG auprès du trésorier, soit 10 €.

4 -RENOUVELLEMENT DU BUREAU.

Les membres sortants sont :

Madame Marie Hélène Peultier

Madame Ginette Bailly

Monsieur Jean Luc Isner

Tous les membres sortants sont réélus à l’unanimité pour une durée de 3 ans.

Le président remercie vivement les membres du bureau pour leur investissement et

le travail accompli.

5 -RAPPORT DU PRESIDENT

Le président évoque les projets et préoccupations de la Société d’Histoire.

Pour le bilan 2023, il se réjouit de l’activité accrue de l’association.

Dans le cadre des Journées du patrimoine et en avant-première des manifestations

envisagées pour 2024 sur « Ensisheim au temps des Habsbourg » a été organisée une

conférence à la Médiathèque par Andréa Müller et J.-J. Schwien (22 sept.).

Par ailleurs, les conférences habituelles ont repris leur rythme. Ainsi nous avons pu

accueillir au premier semestre :

* en clôture de l’AG 2023, Bernard Bohly, archéologue, a traité des mines d’argent de

Wegscheid (vallée de la Doller) à la fin du Moyen Âge ;

* Gilles Gable, l’un de nos fidèles membres, nous a fait partager sa passion pour les pierres

à bassin, pierres à cupules (17 oct.) ;

* J.-Jacques Schwien, notre président, a présenté incendies et charpentes des cathédrales

en France (14 nov.).

Le président fait aussi part des avancées sur les nouvelles connaissances sur

l’histoire de la ville, induites par des recherches en cours. Ainsi, les fouilles archéologiques

de la 5e tranche de la zone industrielle, portant au total sur 15 hectares, ont livré des

vestiges majeurs du Mésolithique (Préhistoire) à la guerre de Trente ans.

Les travaux de restauration des remparts de la ville, rue Jean Rasser, ont permis de

revoir la chronologie de la construction de la seconde enceinte : à la différence de ce qu’on

croyait, au moins sur ce tronçon, elle n’est pas due à l’architecte Specklin, vers 1580, mais

est plus ancienne. Le rapport précisant ces données nous en fera sans doute savoir

davantage. Un beau fragment d’une sculpture en remploi, paraissant représenter le blason

des Habsbourg (le cimier avec des plumes de paon), a également été dégagé et réinséré

dans le parement.

Enfin, la seconde tranche des travaux de la Régence, portant sur la charpente et les

arcades est aussi susceptible de compléter les connaissances sur le monument, en

particulier avec les prélèvements pour des datations dendrochronologiques et le relevé

systématique des marques de tacherons. Là encore, les données seront apportées par le

rapport archéologique.

Les activités envisagées pour 2024 sont exceptionnellement riches.

Pour le premier semestre, nous avons trois conférences :

* Claude Muller (Université de Strasbourg), Splendeurs et misères du vignoble

alsacien à travers les âges (30 janv.)

* J.-Marie Woehrling (président de l’assocation), Le Droit Local en Alsace-Moselle (27

fév.)

* J.-Michel Rudrauf (archéologue), La construction en pierre dans les châteaux

alsaciens (19 mars, à la suite de notre AG).

Comme à l’accoutumée, nous participerons aussi à KALISTOIRE au mois de juin,

grâce à l’implication de Maurice Gardini.

Pour les Journées du Patrimoine, nous proposerons exceptionnellement une sortie à

nos membres, en lieu et place des manifestations organisées habituellement sur place.

Nous nous rendrons le 21 septembre à Wintzfelden pour découvrir le travail de

recherches et mise en valeur du couvent de Schwartzenthann par l’équipe de bénévoles.

Mais ce sont avant tout les manifestations « Habsbourg » qui vont nous accaparer.

Notre ville s’apprête en effet à vivre une année mémorable à la recherche de son passé de

siège des territoires patrimoniaux des Habsbourg dans le Rhin supérieur.

Déjà, nous avons pris part aux récentes festivités commémorant le mariage de

Jeanne de Ferrette avec Albert de Habsbourg à Thann en 1324. Parmi les éléments

saillants, on peut citer l’A.G de la Via Habsburg (16 mars) tout comme la grande

manifestation ponctuée par la visite d’Albert de Monaco (17 mars).

Toutefois, ce sont nos propres manifestations qui, en collaboration avec la Ville

d’Ensisheim, vont mobiliser les forces vives de la SHE tout au long de l’année 2024.

Un comité d’organisation a été constitué. Il réunit la Ville (J.P. Bruyère, Emilie

Cristen, Stéphane Esquirol), l’Alemannisches Institut de Fribourg, Andrea Müller (Bâle) et

la SHE (avec Francis Hans comme cheville ouvrière).

Il a d’abord travaillé à la recherche de documents, en relation avec les musées de

Spire, Innsbruck, Belfort , Bâle, Porrentruy. Des visites ont été organisées et de nombreux

contacts fructueux engagés.

Un programme ambitieux a été élaboré, se déclinant en 4 chapitres principaux.

Une forte implication des écoles (17 classes de l’Ecole des Mines, de Jean-Rasser et

du collège) permettra d’avoir des spectacles et autres manifestations livrant le regard de

nos jeunes sur l’histoire des Habsbourg et le Moyen Âge en général (oct.-nov.).

Une Marche de l’Histoire impliquant la Région Grand Est invitera nos concitoyens

mais aussi de nombreux bénévoles d’Alsace et d’ailleurs à découvrir le patrimoine

urbain et rural lié à notre histoire (19 oct.).

Une exposition avec de nombreux documents sur Ensisheim entre 1200 et 1700 se

tiendra à la Régence (12 oct.17 nov.). On y verra en particulier la copie d’une grande statue

en bois de Maximilien, acquise récemment par la Ville mais aussi une maquette du château

(en cours d’élaboration par J.-Luc Clausse).

Un colloque international, intitulé « Ensisheim et les Habsbourg » clôturera le tout à

la Régence (15-16 nov.).

6 – PRISE DE PAROLE DE MR J.-PIERRE BRUYERE, AU NOM DE LA COMMUNE

Monsieur Jean Pierre Bruyère nous dit combien il est heureux d’assister à notre

Assemblée Générale et se félicite de la belle collaboration entre la SHE et la Ville qui s’est

engagée autour de la thématique des Habsbourg.

Les réunions hebdomadaires qui y sont consacrées permettent de mieux se

connaître et de développer nos complémentarités.

Il ne cache pas que toutes ces manifestations auront un coût important, porté par la

Ville mais avec des aides de la Communauté Européenne d’Alsace (CEA), la Via Habsbourg

et le Land Bade-Wurttemberg (via l’Alemannisches Institut). Mais il pense que cela

apportera un rayonnement considérable à Ensisheim. Il est particulièrement heureux du

côté ludique et pédagogique qu’apportera la participation des scolaires tout comme du

« retour » de Maximilien à Ensisheim, avec la statue réalisée à Innsbruck.

Il annonce aussi le projet engagé par la Ville d’une BD sur Ensisheim aux Editions du

Signe (5000 exemplaires), relatant l’histoire de notre ville du Paléolithique jusqu’à

l’exploitation de la potasse.

Pour annoncer ces manifestations et d’ailleurs rendre durable la visibilité de notre

passé habsbourgeois, il nous fait part enfin de la mise en place en cours par la municipalité

de très beaux logo « ENSISHEIM VILLE D’HISTOIRE-VILLE D’AVENIR – Cité des

HABSBOURG » à chaque entrée de la ville.

En conclusion, J.-Pierre Bruyère réitère ses félicitations à notre société et formule le

souhait que nos entreprises communes trouvent le succès qu’elles méritent, ce dont il est

entièrement convaincu.

Le Président le remercie pour ces paroles et l’écoute qu’il a à notre égard. Il souligne

combien il est important de partager la même passion de l’histoire.

Le Président remercie également l’ensemble des membres du comité pour leur

travail et l’ensemble des participants pour leur soutien actif.

Il clôt l’Assemblée Générale à 20 H 20 et invite l’assistance à participer à la

conférence de J-Michel Rudrauf : La construction en pierre dans les châteaux alsaciens.

Fait à Ensisheim, le 22 mars 2024

Le Président La Secrétaire

Jean Jacques SCHWIEN Gabrielle LAMMERT

Résumé de la conférence du 21 janvier 2025: « Du camp de concentration à l’espace mémoriel: étude archéologique du camp de Natzwiller-Struthof », par Mme Juliette BRANGE et M. Michaël LANDOLT.

13 mars 2025

Mme Juliette BRANGE et M. Michaël LANDOLT, les deux conférenciers

« Du camp de concentration à l’espace mémoriel : étude archéologique du camp de Natzwiller-Struthof »

Le palais de la Régence, mis à disposition par la ville d’ENSISHEIM a accueilli mardi 21 janvier 2025 la 1ère conférence de l’année proposée par la Société d’histoire devant une assistance composée d’une trentaine de personnes.

Les deux intervenants conférenciers, Mme Juliette BRANGE, doctorante à l’Université de Strasbourg, et M.Michaël LANDOLT, directeur du camp du STRUTHOF, ont exposé les résultats de leurs recherches. Ils travaillent depuis plusieurs années sur le camp de concentration du STRUTHOF et y ont étudié l’économie de guerre à l’époque nazie.

Ils se sont appuyés tous deux sur les témoignages d’anciens déportés, et ont tenté de déterminer le profil des détenus durant cette période.

Le camp de concentration a servi à l’internement des déportés majoritairement politiques jusqu’en 1945, mais ensuite a été utilisé comme prison jusqu’en 1949, date à laquelle il est devenu « espace mémoriel ».

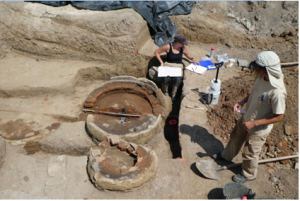

Si le site du STRUTHOF est bien connu pour ses deux sites principaux (« le camp haut » et « le camp bas »), on ne savait pas grand-chose jusqu’à une époque très récente de « l’espace de la carrière » situé à proximité, sur lequel ont porté l’essentiel des travaux des deux conférenciers.

Les travaux archéologiques de Mme BRANGE et de M. LANDOLT ont débuté en 2018, ils ont porté sur le recueil des témoignages des anciens déportés, la fouille de l’ancienne carrière a commencé à partir de 2020.

Leurs études ont mis en avant au départ un travail de prospection de la part des nazis, pour s’assurer que le site de la carrière de granite serait exploitable. Le but étant de construire le camp de concentration avec des matériaux situés à proximité, et éventuellement de contribuer à fournir le Reich en pierres de qualité pour construire ses monuments gigantesques. (A ce sujet, les matériaux n’ont semble t’il pas répondu aux critères exigés, et n’ont sans doute pas été employés au-delà du site du camp ou de destinations proches…).

Les premiers sondages au niveau de la carrière ont eu lieu en 1940, et l’accueil des prisonniers a été effectif à partir de 1941.

La carrière du STRUTHOF a produit essentiellement des matériaux de type « gravier », ainsi que des pavés ou des pierres pouvant servir de marches d’escaliers, par exemple, qui ont été utilisés pour aménager le camp.

Les chercheurs s’efforcent de comprendre aujourd’hui quels étaient les bâtiments existants et leurs fonctions.

Sous les ruines actuelles au niveau du site de la carrière, leurs recherches mettent en évidence des aménagements divers qui ont servi à l’exploitation passée, ainsi qu’à l’organisation des activités…

Si l’extraction des pierres était l’objectif au départ du chantier, il est à noter que d’autres fonctions ont été engagées par la suite.

Les fouilles effectuées ont permis de comprendre l’évolution des activités sur une période de plusieurs années. Elles sont particulièrement importantes pour compenser la destruction partielle des archives du camp.

Sous les gravats et les ruines du site, des structures ont été dévoilées, mettant à jour les différentes occupations.

Des chutes de métal, de scories, de particules métalliques, des traces d’outils… ont été découvertes, qui traduisent un changement dans l’utilisation du site.

Il est établi qu’à partir de 1943 , le site des carrières a accueilli des machines-outils, ainsi que des forges dont la fonction était de réparer et d’assurer la maintenance de moteurs d’avions (moteurs « Jumo 211 » qui équipaient les avions de type « Junker »).

Les fouilles tentent de déterminer à quels usages pouvaient servir les structures disparues et quelles en étaient leurs dimensions.

Il est certain qu’une activité de forge avait été organisée sur le site des carrières.

Des interprétations peuvent être effectuées au travers des objets mis à jour (objets métalliques divers, éléments de simili cuir…), et identifiés au travers de la méthode du carroyage (quadrillage du sol).

Des déchets de foyer dans lesquels scories, particules métalliques, traces d’outils…sont également étudiées et permettent de comprendre la chaîne opératoire.

Au travers de leurs recherches, Mme BRANGE et M. LANDOLD s’efforcent également d’évaluer quel était le nombre de prisonniers affectés aux différentes tâches, quelles étaient leur nationalité, ainsi que leur niveau de formation requis.

Mais parallèlement au travail forcé, il a été établi que des ouvriers « civils » étaient eux aussi affectés sur le site du STRUTHOF pour encadrer techniquement les prisonniers.

Les chercheurs essaient également de comprendre quel pouvait être le degré de relations entre personnel « libre » et « travailleurs forcés »

Des éléments tentent à affirmer qu’il pouvait exister parfois une forme de sympathie entre eux..

Mme. BRANGE et M. LANDOLD ont pu recueillir au travers de leur travail d’enquête des témoignages récents d’anciens ouvriers, pour la plupart habitants des villages voisins (LA BROQUE, NATZWILLER…), ayant été employés sur le site des carrières. Certaines de ces personnes aujourd’hui disparues ont pu confirmer, tardivement pour la plupart (sans doute parce qu’elles ne souhaitaient pas être soupçonnées de collaboration), qu’il existait des relations d’amitié entre elles et certaines personnes détenues.

Les dons en faveur du musée du STRUTHOF qui sont effectués depuis plusieurs années (les descendants des différents acteurs de cette époque ont pris conscience de la valeur en tant que témoignage des différents objets déposés) permettent également d’augmenter les connaissances sur le fonctionnement de ce camp.

.

Il est à noter que le site, qui a servi de camp de détention après la guerre, a été considérablement dégradé de manière volontaire dans les années 1970. Les matériaux divers (bois, métal, graviers…) ont non seulement été réutilisés, mais une grande partie des anciens bâtiments a subi le passage des engins de chantier de type « bulldozer », afin de tenter d’effacer à tout jamais les souvenirs douloureux du site…

Aujourd’hui, le devoir de mémoire s’impose, et il est essentiel de transmettre la connaissance des événements douloureux d’une époque récente qui pourraient tomber dans l’oubli.

Les travaux des deux chercheurs se poursuivront dans l’avenir, certaines parties du site n’ont pas encore été fouillées (dépotoirs..) et devraient livrer d’autres éléments qui permettront d’alimenter nos connaissances sur ce sujet.

Des questions ont été posées à la suite de la conférence, auxquelles les deux conférenciers ont répondu bien volontiers.

Le débat s’est ensuite poursuivi au travers du traditionnel verre de l’amitié

de transmettre la connaissance des événements douloureux d’une époque récente qui pourraient tomber dans l’oubli.

Les travaux des deux chercheurs se poursuivront dans l’avenir, certaines parties du site n’ont pas encore été fouillées (dépotoirs..) et devraient livrer d’autres éléments qui permettront d’alimenter nos connaissances sur ce sujet.

Des questions ont été posées à la suite de la conférence, auxquelles les deux conférenciers ont répondu bien volontiers.

Le débat s’est ensuite poursuivi au travers du traditionnel verre de l’amitié.

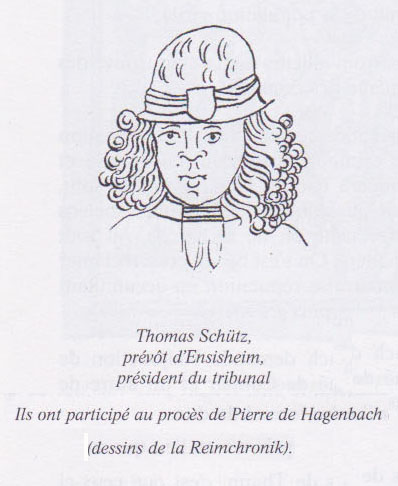

Résumé de la conférence du 25 février 2025, par M. Angelo PONZE: « Gibets, cachots et mise à la question »

12 mars 2025

M. Angelo PONZE

Résumé de la conférence du 25 février 2025

La SHE remercie la ville d’Ensisheim d’avoir bien voulu mettre à disposition la salle du Palais de la Régence pour sa 2éme conférence de l’année.

Une quarantaine de personnes sont venues assister mardi 25 février 2025 à la conférence de M. Angelo PONZE, titulaire d’un master en archéologie, sur le thème:

«Gibets, cachots et mise à la question. Archéologie des lieux de justice en Alsace, du Bas Moyen Age à l’époque moderne (1300-1800)».

Dans un premier temps, M. PONZE s’est efforcé de définir la thématique:

«Un lieu de justice, dans le cadre de l’archéologie, correspond à un site, une structure ou un environnement ayant été, à une époque , soumis à l’autorité d’un pouvoir régent, qui l’a modifié ou structuré à cette fin» (lieu d’enfermement ou d’exécution).

Le conférencier dans ses recherches s’est appuyé sur plusieurs ouvrages ayant déjà traité du sujet, tels que «Surveiller et punir» (Michel Foucault), «Crime et châtiment au Moyen Age» (Valérie Toureille), «Enfermements», «les espaces carcéraux au Moyen Age» (Elisabeth Lusset), etc.

Il a étudié l’iconographie des différents lieux d’enfermement, et a relevé de nombreux détails pouvant informer sur les conditions de détention au travers de la période évoquée (durée de la détention, conditions de vie des prisonniers, nourriture…)

M. PONZE a étudié certains sites connus pour ayant abriter des geôles tels que la porte basse de l’enceinte de Mutzig, celle de Dambach-la-Ville, la tour des Bouchers à Ribeauvillé, la tour des sorcières de Sélestat, les tours des Ponts-Couverts de Strasbourg…

Chacune de ces structures porte encore aujourd’hui le témoignage de son utilisation en tant que lieu de détention autrefois.

Il a identifié les endroits révélant des traces d’ anciennes cellules (barreaux, empreintes de cloisons….), a noté leurs dimensions, a constaté qu’il existait parfois des graffiti ( en nombre très important parfois) réalisés de toute évidence par des prisonniers. Il a aussi relevé les indices qui témoignaient d’un système possible de chauffage (poêle), et a obtenu parfois des éléments concernant les literies ou la nourriture attribuée aux prisonniers.

M. PONZE a abordé ensuite le thème de la torture, et a expliqué qu’il s’était appuyé sur les ouvrages du type «Procès de la sorcellerie au Moyen Age» , ou «l’holocauste des sorcières d’Alsace», ouvrages de Jacques Roehrig.

Il a décrit le système de l’estrapade utilisé entre autres dans la tour des Voleurs à Riquewihr après en avoir étudié le fonctionnement. Le conférencier a noté que le système de cette forme de torture était codifié et que l’interrogatoire des personnes concernées ne se faisait pas au hasard.

M. PONZE a terminé ensuite sa conférence en évoquant les lieux qui ont accueilli des exécutions par pendaison, sur lesquels était donc édifié un gibet.

Il a expliqué qu’il s’était penché au travers de ses recherches sur l’iconographie, mais également sur la toponymie des lieux (Galgenberg), ainsi que la carte de Cassini où certains indices notés « Justice» lui ont été précieux pour déterminer où étaient situés et comment étaient conçus ou utilisés ces lieux d’exécution ( Benfeld, Landser, Bouxwiller,etc…).

Le conférencier a développé son étude en s’appuyant sur une centaine d’illustrations, photographies ou tableaux explicatifs qui ont rendu l’écoute attrayante.

A la fin de la conférence, un débat avec le public a eu lieu, M. PONZE a répondu volontiers aux questions posées.

Les discussions se sont ensuite poursuivies autour du traditionnel pot de l’amitié.

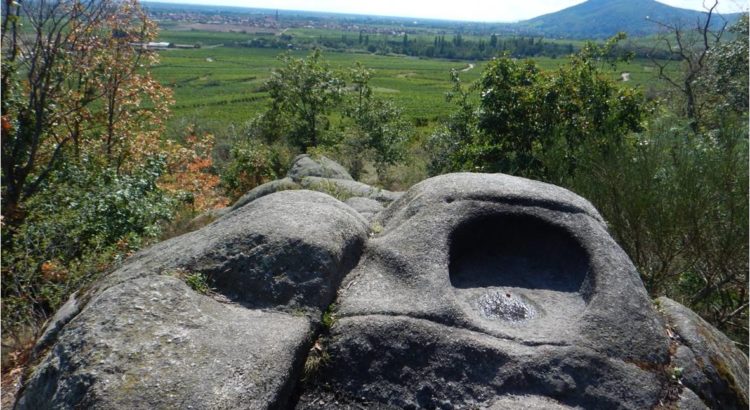

Conférence du mardi 17 octobre 2023, par M. Gilles GABLE, historien : « Pierres à bassins, pierres à cupules. Des pierres Mystérieuses décodées ? »

26 avril 2024C’est dans la grande salle de la médiathèque mise à la disposition de la Société d’Histoire par la municipalité d’Ensisheim qu’a eu lieu la conférence donnée par M. Gable.

Le public venu nombreux a écouté avec attention l’exposé du conférencier.

![]()

M. Gilles GABLE

- GABLE, ingénieur en électronique de formation, est passionné depuis de nombreuses années par les mégalithes et pierres à cupules qui, de tout temps, ont pu susciter des interrogations.

Si nous savons que les menhirs et dolmens ont été construits ou élevés par les hommes, nous ne connaissons pas la signification des pierres dites « à cupules » qui auraient également été façonnées par des mains humaines…

Le conférencier a pu constater au travers de ses recherches que les excavations dans les pierres et rochers avaient différents diamètres ; il les qualifie de « cupules » lorsque celles-ci sont inférieures à 10 cm, et de « bassins » lorsqu‘elles sont de dimensions plus importantes.

- Gable a précisé que l’on pouvait rencontrer ces pierres remarquables dans de nombreux endroits de notre région ( Grand Hohnack, Taenchel, Dieffenthal…),mais également ailleurs en France (Lozère, Aubrac, Monts du Forez,Morvan…), ainsi qu’en de nombreux endroits du monde ( Portugal , Karahan Tépé, Gobekli Tepe, en Turquie…).

Depuis de nombreuses années les hommes n’ont pas été indifférents à leurs présences, et les ont qualifiées selon les endroits, de cavités, de pierres à godets, de Wasserstein etc…Il est intéressant de souligner que les appellations des pierres et des lieux où elles sont situées ont fréquemment des appellations telles que » Roche du Diable », » Roche des Fées », « pierre à sacrifice », « pierre de justice », « pierre druidique » etc…

D’après M.Gable, une partie des pierres étudiées seraient d’origine naturelle (érosion), mais une grande partie des cavités creusées dans le granite ou le grès ont été façonnées par la main humaine qui leur a donné des formes circulaires très précises ; il évoque alors une « origine anthropique »

La plupart seraient très anciennes…

- Gable a cité des recherches menées avant lui par des auteurs comme le français Roger MATHIEU, qui soutient que les pierres à cupules avaient des fonctions particulières et étaient liées à des connaissances pouvant être interprétées comme scientifiques pour leur époque.

Selon les lieux géographiques dans le monde, les pierres n’auraient pas les mêmes fonctions, mais sur le territoire national jusqu’au Portugal elles reprennent presque toutes les mêmes fonctions astronomiques, l’étendue géographique exacte reste à définir.

En y adjoignant un disque muni en son centre d’un gnomon (baguette verticale utilisée en astronomie), les pierres auraient servi de système de visée, afin de connaitre les dates importantes de l’année (horloge solaire ou calendrier permettant de déterminer les saisons en repérant équinoxes et solstices ), mais aussi pour observer les astres (soleil, lune, ou étoiles). Il a fait de nombreuses mesures sur les circonférences de ces cupules, livrant une série de diamètres avec des constantes correspondant à une unité primaire (le yard ou le pied mégalithique) et ses sous-multiples.

Le conférencier fait remarquer que l’observation des astres par les hommes est très ancienne, et suppose que la technique mise au point par nos ancêtres au travers des pierres à cupules et mégalithes aurait pu être importée d’orient au travers des routes migratoires, depuis les temps anciens.

La fourchette chronologique possible est très large, allant du Néolithique à la Protohistoire et peut-être même au delà; malheureusement aucun indice ne lui permet de mettre ces cupules en lien avec des périodes précises.

En conclusion, M. GABLE soutient l’hypothèse que les sites où sont concentrées pierres à cupules, à bassins, et autres mégalithes, étaient des instruments servant à prévoir non seulement les dates des des grands moments astronomiques , mais aussi des lieux de cérémonies liées à des cultes de type solaire ou lunaire….

A ce titre, on peut supposer qu’il existait des temples de plein air y compris dans le massif vosgien.

Résumé de la conférence du mardi 19 mars 2024: « La construction en pierres dans les châteaux forts alsaciens », par M. Jean Michel RUDRAUF

15 avril 2024Conférence de M. Jean Michel RUDRAUF

La salle du palais de la Régence, mise à disposition de la Société d’Histoire par la municipalité d’Ensisheim, a accueilli mardi 19 mars M. Jean Michel RUDRAUF pour une conférence dont le thème était « La construction en pierre dans les châteaux forts alsaciens ».

Cette conférence faisait suite à l’assemblée générale de la Société d’Histoire d’Ensisheim.

M. Jean Marie RUDRAUF

Ancien professeur de biologie désormais en retraite, M. Rudrauf est passionné d’archéologie médiévale depuis son enfance.

Il est membre du Centre de Recherches Archéologiques Médiévales de Saverne (CRAMS) , et est l’auteur de nombreux articles et ouvrages sur les châteaux forts de notre région.

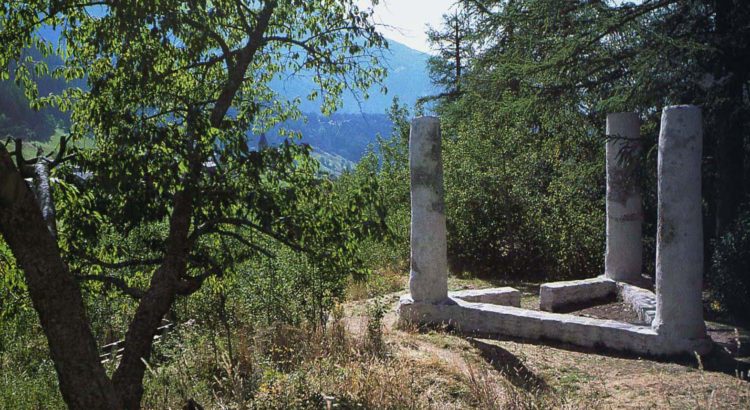

Le choix des emplacements de construction

Les châteaux au Moyen Âge étaient construits sur des sites préalablement choisis.

- Rudrauf a expliqué que pour certains d’entre eux, afin d’y construire un ou plusieurs bâtiments , le terrain était soigneusement préparé. On établissait les bases d’une construction ou d’une défense de type fossé, et les pierres dégagées ou extraites pouvaient être ensuite utilisées dans la construction, à la condition qu’elles soient de bonne qualité.

Il a cité plusieurs exemples de châteaux ( Rotenburg, Wasenburg) qui illustraient le travail important de terrassement au niveau des fossés.

Il a aussi évoqué certaines constructions (Warthenberg près d’Ernolsheim-les-Saverne), qui pour des raisons inconnues (manque de financement ? défense devenue inutile ?…), n’ont jamais été terminées.

Le choix des pierres

En Alsace, la plupart des châteaux et édifices moyenâgeux étaient construit en grès, mais quelquefois aussi en granite (Ortenberg), plus rarement en roches métamorphiques ou schistes (Herrenfluh, Hugstein).

Le conférencier a expliqué que le choix des matériaux était important, et que lorsque les pierres n’étaient pas de bonne qualité sur place, d’autres carrières étaient exploitées.

Ces carrières pouvaient se trouver à proximité, ce qui limitait les coûts, mais parfois étaient plus éloignées (les pierres du Taennchel qui ont servi à l’édification du Haut-Ribeaupierre à Ribeauvillé étaient situées à environ deux kilomètres du château).

Il existe plusieurs cas où l’on constate que les matériaux anciens pouvaient être récupérés et servir à l’édification des bâtiments moyenâgeux : sur le Hagelschloss (près d’Ottrott), on remarque sur certaines pierres des entailles à queue d’aronde qui attestent d’une provenance du mur païen ceinturant le Mont Sainte Odile.

Des vestiges d’époque gauloise ou protohistorique ont aussi apparemment pu servir à construire l’enceinte de Krueth-Linsenrain près de Wettolsheim ou le Hagueneck sur les hauteurs d’Eguisheim.

Mais dans certains cas, il est difficile de dater les constructions, faute d’indices.

- Rudrauf a évoqué le château du Purpurkopf (non loin du Guirbaden à Mollkirch), en cours de fouilles par M. Florent Minot : il est considéré comme un des plus vieux châteaux forts d’Alsace, daté des 9ème ou 10ème siècles. On y a trouvé en réemploi des vestiges anciens comme une ancienne meule contemporaine de l’époque gauloise.

De nombreux édifices ont ainsi été visités et étudiés par M. Rudrauf.

Certains sont bien connus du grand public, d’autres ne le sont pas, et il est impossible de tous les nommer au travers d’un simple résumé (Heidenschloss, Durrenstein, Koenigsberg, Hoheguisheim…).

Les études effectuées au sujet de la taille des pierres ont enrichi nos connaissances.

En ce qui concerne l’appareillage, le conférencier a constaté que la taille des pierres utilisées dans les constructions est réalisée avec plus ou moins de soin selon les époques et selon la destination des bâtiments.

- Rudrauf a noté que certains châteaux (Guirbaden, Herrenstein, Hagelschloss…) présentaient des constructions en arcade, parfois de portée importante. Par exemple 6m au Hagenschloss, avec d’ailleurs actuellement des signes de grande fragilité et une menace de disparition dans les prochaines années …).

Les édifices religieux (Marmoutier, Lautenbach…) sont construits avec des pierres de taille très soignées, et ne possèdent pas de pierres à bosse, à l’inverse des ouvrages défensifs.

Les tours rondes apparaissent au 13e siècle sur plusieurs châteaux (Kaysersberg, Haut Andlau, Pflixbourg…). Au Wasigenstein, les pierres présentent alors de grosses protubérances.

Les pierres à bosse

- Rudrauf constate que les premières constructions en pierres à bosse apparaissent vers 1140 (Spesbourg, Wasenbourg…), et la question de leur utilité a souvent été posée (liée aux coûts ? à la défense ? à la résistance aux béliers ?…). Des usages farfelus sont aussi avancés parfois, comme leur avantage pour grimper aux murs, mais aussi leur contraire (empêcher l’escalade…).

La réponse tient sans doute à un souci d’économie de temps et moyens de construction des bâtiments, en ne taillant que les joints et conservant la face brute. L’effet ainsi obtenu donne aussi une impression de robustesse à l’édifice.

Cette impression de puissance est devenue une « mode » pendant des siècles.

- Rudrauf a constaté que les pierres à bosse n’étaient pas travaillées de la même façon sur les différents sites étudiés.Leurs dimensions sont variables, de l’ordre de 35cm de hauteur sur 60cm de largeur, et parfois être beaucoup plus importantes (45cm x 120cm), et un poids évalué à 1,5 tonne!

De même, leurs protubérances pouvaient atteindre 10cm, voire plus (15cm et au-delà…) selon les édifices.

Des différences dans la taille des liserés ont également été mesurées (2,5cm, 3,5cm…).

- Rudrauf constate que les pierres, à partir du 13ème siècle, sont travaillées différemment.

Certains châteaux (Hagueneck) présentent des pierres à bosse en forme de coussinet aux surfaces soigneusement taillées, réduisant d’autant la symbolique défensive du côté rupestre.

Aux16e-17éme siècles, les pierres à bossage n’ont plus qu’une fonction décorative. Pour cette période, on en trouve d’ailleurs surtout dans certaines maisons villageoises ou de petits bourgs. Peut être s’agit-il alors d’une simple réminiscence inconsciente de ces fameuses pierres à bosse.

Les marques des tailleurs

A partir de 1180, M. Rudrauf constate l’apparition de marques lapidaires sur les pierres de construction. Leur fonction n’a pas toujours été comprise ; probablement s’agissait-il de la marque spécifique d’un tailleur sur un chantier précis dans le but de faire reconnaître son travail à des fins de rémunération (mais le même ouvrier était susceptible de changer sa marque sur un autre chantier…).

- Rudrauf reconnaît que l’on ne sait pas toujours de manière précise comment ce système pouvait fonctionner. Il précise qu’à la Renaissance, les marques dites « de tâcherons» seront de façon certaine plus personnelles et tiendront lieu de signature, sans forcément de lien avec une rémunération.

Dans certaines constructions, les marques lapidaires sont des numéros d’assise qui correspondent aux rangs de pose. Leur fonction est donc de faciliter le travail des maçons. C’est le cas par exemple du logis du Haut-Barr au16e siècle où il y a 2 marques sur chaque pierre. Elles correspondent à des hauteurs en pieds (1pied, 1pied 1/4, 1pied 1/2…). Au Honack ont été repérées 14 hauteurs différentes.

Un débat a suivi la conférence et M. Rudrauf a répondu aux nombreuses questions d’un public très intéressé.

Les discussions se sont poursuivies autour d’un verre de l’amitié offert traditionnellement par la municipalité à la suite des assemblées générales.

Résumé de la conférence du mardi 27 février 2024 : « le droit local en Alsace », par M. Jean Marie WOEHRLING, président de l’institut du droit local alsacien mosellan.

13 mars 2024Stammtisch : « Le droit local en Alsace »

Jean Marie WOEHRLING

Palis de la Régence – Ensisheim

27 février 2024

La deuxième conférence de l’année 2024 s’est tenue dans la grande salle de la Régence, fraîchement rénovée et, comme à l’habitude fort appréciée, mise à disposition de la Société d’histoire par la municipalité d’Ensisheim.

M. Jean Marie WOEHRLING

- WOEHRLING, président de l’Institut du Droit Local Alsacien Mosellan, avait cordialement répondu au souhait de notre Société d’une conférence sous la forme de « Stammtisch », pour qu’un dialogue puisse se mettre en place entre lui et l’oratoire.

Face à une assistance venue nombreuse et rassemblée en « agora » autour du conférencier, M. WOEHRLING a d’abord précisé que le droit local, était un ensemble de règles de droit particulières à l’Alsace et à la Moselle, et qu’il n’était pas très différent du droit français. C’est donc un droit national, d’application propre aux deux départements alsaciens et à celui de la Moselle. Il a la même valeur juridique que toutes les autres dispositions juridiques applicables dans le reste de la France. Ce droit local était vivant et capable d’évolution.

A ce jour, ce « DL » n’est cependant pas trop présent car il ne représente qu’à peine 5 % de l’ensemble du corps de droit applicable en Alsace et Moselle. Néanmoins, la centaine de textes qui le composent encore revêtent une forte portée, tant pratique que symbolique.

- WOEHRLING a rappelé que le droit local (DL) était l’expression de l’Histoire de l’Alsace Moselle, notamment celle commencée en 1871, année de leur rattachement à l’Allemagne, un pays fédéral, ce qui a son importance. La région est constituée en « Reichsland Elsass-Lothringen», avec un pouvoir législatif propre et donc une législation spécifique à son territoire.

Pour autant, les autorités allemandes y ont maintenu l’essentiel de la législation française. Ainsi certains textes du « DL », remontent à une période antérieure à cette annexion, à l’exemple de celles mettant en œuvre le fameux Concordat de 1801, d’époque napoléonienne donc.

Vinrent ensuite celles de la période de l’Annexion, d’avant 1918, durant laquelle les lois du Reichsland s’imposaient aux territoires sous domination allemande jusqu’à la fin de la 1ère guerre mondiale ; à la même époque en France, la loi sur la séparation de l’église et de l’Etat était proclamée en 1905.

Au retour de la paix, en 1918, les autorités françaises voulaient réimposer à leur tour le droit français dans les départements anciennement annexés, avec une réintroduction progressive du droit français, dans le respect des traditions locales (voir le discours de Joffre à Thann) et avec, notamment, deux lois introductives de la législation civile et commerciale, en 1924. Pour autant, face à la vive résistance des populations des trois départements, l’unification législative a été remise à plus tard et une législation locale s’est maintenue.

En 1940,le « DL » est brièvement supprimé par les Nazis puis il sera remis en vigueur dans le cadre du rétablissement de la légalité républicaine en 1944.

L’Institut de Droit Local (IDL) Alsacien- Mosellan a été créé en 1985, pour faire suite à une prise de conscience et ainsi susciter une meilleure connaissance et une gestion modernisée de la législation locale. En effet, si le droit local concernait autrefois la plus grande partie des dispositions législatives, il est aujourd’hui attaqué et pourrait disparaître s’il n’était pas défendu de manière plus résolue et plus convaincante.

L’Alsace est en effet une région reconnue pour son paysage typique (Cathédrale, Mont-Sainte Odile, les colombages, la gastronomie,…). Mais son esprit singulier ne porte pas vraiment dans les revendications envers l’État centralisé comme peuvent le faire les Corses ou les Bretons. L’Alsacien se cherche, tergiverse, n’exprime pas une conviction claire et précise (syndrome de Hans im Schnokeloch…). Ce n’est pas gage d’un avenir porteur d’espoir. Il va falloir clarifier nos réflexions et propositions si nous voulons continuer à peser.

- WOERHLING est ensuite revenu sur les principaux domaines d’application du DL, en les abordant brièvement pour laisser la place au débat ensuite.

Ainsi, dans ces principaux domaines, nous retrouvons le régime particulier de l’assurance maladie, que nous apprécions particulièrement pour son taux de remboursement des soins à 90 % (mais avec des cotisations plus élevées).

Il y a également le droit local du travail (le maintien de la rémunération en cas d’absence), le repos dominical, les jours fériés supplémentaires, le préavis en cas de rupture de contrat,…)

Le cadastre et livre foncier

Le droit des cultes avec une laïcité de coopération avec l’État, respectueuse des convictions et son corollaire, l’enseignement religieux et des facultés de théologie catholiques et protestante.

Un régime propre aux associations locales (différent de la loi « française » du 1er juillet 1901).

Un droit communal, exécutoire de plein droit sans transmission préalable au représentant de l’État.

Un droit de chasse reposant sur un système de remise en location tous les neuf ans pour le compte des propriétaires fonciers, avec une gestion équilibrée des intérêts particuliers…et une droit de réparation.

Un régime local de l’artisanat.

Un régime de justice et des professions judiciaires particuliers (procédure civile, chambres commerciales, avocats, notariat, successions, partage, baux de location, assurances, faillite civile, etc…

Et enfin un droit de l’eau et un droit fluvial garantissant les usages et intégrant, déjà, des préoccupations environnementales.

Dans une deuxième partie très libre et riche en questions, M. Woehrling a de manière claire et franche, répondu aux nombreuses interrogations, très diverses, d’un public très concerné par les enjeux. Il a ainsi précisé la position de l’IDL sur les points suivants :

Question : Le droit local et la Constitution de la République ?

Le Conseil Constitutionnel a répondu en 2011, que notre droit local est constitutionnel, confirmant une position constante du Parlement en ce sens depuis 1921. Mais le Conseil ne dit rien sur le futur. Quid notamment du principe d’égalité ? Que dira-t-il s’il relève une discrimination ? Un point sensible sera notre régime d’assurance maladie.

Question : Y a-t’il des nouveautés dans le DL ?

Oui, avec l’adaptation du régime local d’assurance maladie ; le régime des cultes avec un décret relatif au financement des conseils de fabrique ; les établissements publics de 1809 ; la permission accordée aux évêques pour apporter directement des modifications au nom de la simplification et moins de centralisation ; le droit de chasse avec l’accord demandé directement aux propriétaires fonciers s’ils abandonnent le loyer de chasse aux profits des communes.

Question : L’Alsace est elle la seule région à disposer d’un droit local ?

Si l’on excepte les départements outremer oui, c’est la seule. La Corse dispose en effet d’un statut de régime particulier, c’est donc différent que pour l’Alsace, pleinement intégrée à la République. Le problème est de savoir ce que nous voulons. Quel est la région ad-hoc ? L’Alsacien n’est pas clair sur ce point, même si un récent référendum a clairement et massivement indiqué qu’il voulait un retour à une région Alsace. Comment mettre les idées en forme avec la pratique ?

Question : Un débat actuel tourne autour de l’instauration d’une commission de droit local avec une position plutôt négative du préfet quant à une participation de représentants locaux. Quelle est la position de l’IDL ?

C’est une structure qui existait déjà et qui a été supprimée. Elle a été relancée depuis 2 ans. Il y a un problème de composition puisqu’elle repose essentiellement sur des fonctionnaires ! Donc l’État. Elle est présidée par le Préfet. Il n’y a pas d’élus Alsaciens-Mosellans. Elle n’est donc pas représentative. Une commission « parallèle » vient d’être créée, avec des élus et aussi des représentants des corps professionnels et juridiques, présidée par un parlementaire alsacien, M. Reichhardt. Attendons le 29 février avec la réunion de la commission officielle, en espérant qu’elle ne se réunisse pas que tous les 29 février….

Question : Il y a la Justice européenne, toujours plus présente, la française, toujours plus importante. Pourquoi un droit local ?

Le Parlement français ne décide pas de tout. Il y a également les lois supranationales, très contraignantes. Il y a aussi ce qui relève du droit local et les considérables lois spécifiques. Il s’agit aujourd’hui de s’adapter aux situations territoriales et non pas de légiférer de manière uniforme, trop loin des considérations du terrain. C’est une demande très forte des populations !

Question : Qu’en est-il de l’enseignement du dialecte alsacien ? Le système bilingue mis en œuvre dans l’éducation nationale ne fonctionne pas. La pratique de l’alsacien régresse de manière inexorable et vertigineuse. Pourquoi ce qui a l’air de fonctionner en Corse, en Bretagne ou au Pays Basque fonctionne alors qu’ici l’échec est total ?

La CEA assure la promotion de la langue régionale mais le problème réside dans la formation des enseignants. La langue régionale, au sens de l’Education Nationale, est l’allemand. Il n’y a pas assez de professeurs d’allemand. Et rien, ou si peu, pour l’alsacien. Un ancien recteur de l’Education Nationale, M. Deillon, en avait pris conscience et l’a reconnu. Il convient de mettre en œuvre une vraie formation décentrée, avec des diplômes reconnus. C’est l’un des domaines les plus prioritaires de l’IDL et il faut agir vite et fort.

Question : L’avenir des jours fériés supplémentaires est-il remis en cause ?

Tout d’abord, la majorité des résidents en Alsace n’en connaît pas le sens. Pour la Saint-Etienne, rien à voir avec le « Bendelatag » ! C’est plus simplement le deuxième jour de Noël, donc un repos récupérateur des festivités de Noël. Pour le vendredi saint, c’est directement en rapport avec Pâques, mais avec une connotation plus religieuse. Mais il nous faut être vigilants pour ne pas voir ces jours fériés sous le seul angle du repos. Ce serait particulièrement à notre désavantage. Il faut véritablement les intégrer dans notre patrimoine culturel.

Question : Notre droit local peut-il être remis en question par Amazon ?

Le droit local n’existe que pour autant qu’il soit défendu ! Par les syndicats, l’inspection du travail. Il s’agit donc de produire un gros effort pour qu’il soit transposé, imposé en droit national.

Question : Qu’en est-il de la rémunération des ministres des cultes avec le renforcement de la pratique de l’Islam ?

En droit local, ne sont reconnus que 4 cultes statutaires : catholique, protestant luthériens, protestant réformés et juif. Ils relèvent du Concordat et sont caractérisés par une collaboration entre les pouvoirs publics et les autorités religieuses (droits et obligations). Certaines nominations font l’objet d’un droit de contrôle de l’administration (évêque par exemple) qui, en contrepartie, verse une rémunération. En échange, les communes interviennent dans l’entretien et la réparation de bâtiments cultuels. Les autres cultes peuvent se constituer en association de droit local et bénéficier, à ce titre, de la capacité juridique et de percevoir des subventions publiques, des dons ou des legs. En quelque sorte au titre de leur intérêt général. L’État ne veut pas s’engager dans autre chose !

Quelques autres questions ont encore fusé, mais l’heure avançant, il nous a fallu en arriver à la conclusion de ce premier stammtisch.

M . Woehrling a donc conclu en insistant sur le point qu’alors que nous sommes pleinement intégrés aujourd’hui à la France et à l’Europe, et que les lois s’appliquent à tous, un droit uniforme et centralisé à l’excès ne convainc plus réellement. Le droit local donne à l’inverse un sentiment d’appartenance ou d’appropriation que l’on ne ressent pas forcément avec les autres lois…Il « colle » en quelque sorte au terrain et à ses particularités.

Le droit local fait désormais partie de nos traditions et de nos spécificités et donne du corps à notre système juridique.

La population en Alsace-Moselle se dit attachée au droit local, et souhaite le conserver. Pourtant beaucoup de personnes ne savent pas toujours ce qu’il représente, et trop souvent le droit local est identifié au travers seulement du régime avantageux de remboursement de l’Assurance Maladie ou des deux jours fériés supplémentaires !

- WOEHRLING affirme à l’assemblée que le droit local a de l’avenir à la condition qu’il se modernise. Il a de nouvelles raisons d’exister, mais il importera d’être vigilant !

Un moment convivial et de nouveaux échanges a suivi la conférence autour d’une verre de l’amitié, appuyé par de succulents kugelhopfs et bretzels, dans la pure tradition alsacienne d’un stammtisch qui se respecte !

Conférence du mardi 30 janvier 2024, par M. Claude MULLER : » Splendeurs et misères du vignoble alsacien à travers le âges »

10 février 2024Splendeurs et misères du vignoble alsacien à travers les âges

Par M.Claude Muller, professeur d’histoire à l’université de Strasbourg, et grand maitre de la Confrérie St Etienne.

M. Claude MULLER

C’est à la médiathèque d’Ensisheim, mise une nouvelle fois à disposition de la SHE par la municipalité que le conférencier a été accueilli par un public venu nombreux.

En introduction, M. Muller a rappelé que l’Alsace entre l’an Mil et l’an 2000 a été française pendant 300 ans et allemande durant 700 ans, et que sa population est marquée non seulement par sa culture germanique, mais aussi par les guerres et les misères qui l’ont frappée.

Néanmoins, il y fait bon vivre, et l’un des symboles de cette qualité de vie est la vigne qui a de tout temps été cultivée dans tout le territoire alsacien et badois. On n’y distinguait d’ailleurs pas forcément le vin produit en Alsace de celui produit de l’autre coté du Rhin.

Le vin produit au Moyen Âge était le « vin des pays du Rhin ».

Les splendeurs médiévales

- Muller a évoqué l’activité liée au vin durant le Saint-Empire Romain Germanique, et les revenus qui en découlaient.

Il a cité l’exemple d’un viticulteur de Ribeauvillé (Rappoltsweiler au Moyen Âge) exportant son vin vers les pays du nord de l’Europe (Danemark, pays baltes, villes hanséatiques…)

Non seulement le vin, au départ pouvait être payé un bon prix à son producteur, mais son commerce pouvait entrainer de substantiels bénéfices pour les intervenants suivants…

Le vin assurait d’abord une activité aux tonneliers qui s’occupaient de son conditionnement, puis aux charretiers qui utilisaient leurs véhicules pour transporter les tonneaux jusqu’à Sélestat (Schlettstadt au Moyen Âge). Parvenus au port d’embarquement de la ville (le Ladhof), on faisait appel aux barques à fond plat (appelées « pinasses ») qui pouvaient circuler sur l’Ill en emportant chacune 3 tonneaux jusqu’à Strasbourg. De là, le produit était transporté sur des bateaux plus importants pouvant naviguer sur le Rhin jusqu’à leur destination finale dans le Nord de l’Europe..

Cette grande artère fluviale idéalement située dans une région fortement peuplée était d’ailleurs surnommé « Weinfluss » tant le commerce du vin y était important.

A chaque étape de son transport , de sa manipulation ou de son contrôle, le vin subissait des taxes et prélèvements divers.

Et pourtant malgré tous ces intermédiaires, le commerce du vin était très florissant. Il était considéré comme un produit de luxe ou de spéculation et pouvait générer des bénéfices de 1000 % !

Et jusqu’à 100 000hl pouvaient être vendus à Cologne sur une année, ce qui représentait 10 % d’une récolte alsacienne contemporaine !

Le déclin à compter du 16ème s.

Au début du 16ème s., il fait chaud, et le vin est bon…

A partir de 1550, les chroniques confirment que le vin devient aigre, suite à des conditions climatiques devenues défavorables. On constate effectivement un refroidissement du climat durant ces années, ce qui a des conséquences sur la qualité du vin.

En1648, l’Alsace, suite au traité de Westphalie mettant fin à la Guerre de Trente Ans, devient française, d’autres soucis apparaissent :

-Les débouchés vers le Nord se ferment

-l’Alsace se met à déguster des vins français

-Le Champagne va naitre, et va faire son apparition en Alsace

Les conséquences sont que le vin d’Alsace ne se vend plus, et les problèmes commerciaux vont s’amplifier au fil des années suivantes…

A partir de 1850,c’est le phylloxéra qui fait son apparition et ravage la France jusque dans les années 1890.

Le vignoble passe alors de 25 000 ha de vignes en 1800 à seulement 8000 ha en 1945.

C’est la catastrophe !

On cherche alors à greffer, ou à hybrider , mais le vin d’Alsace qui était autrefois servi à la table des rois n’est plus qu’un petit vin.

Il est souvent remplacé en France par le vin d’Algérie, vendu beaucoup moins cher.

Dans les années 1960-70, le vin d’Alsace n’a plus aucune considération ! (il donnait de plus « mal au crâne », sans doute à cause du souffre utilisé lors de son traitement).

« Le meilleur vin blanc au monde est le vin d’Alsace »

Les cépages hybrides sont abandonnés dans les années 1930. On replante alors des cépages alsaciens.

Après la 2ème guerre mondiale, les viticulteurs vont se mettre à l’assemblage de cépages.

On assiste à une révolution viticole dans les années 1960.

Depuis les années 1970, on recherche la qualité.

En 1975-76, le crémant, vin à bulles selon la méthode champenoise, fait son apparition. Depuis, la production de vins pour produire du crémant est en constante augmentation.

Aujourd’hui, 1/3 du vin d’Alsace est utilisé pour produire du Crémant.

A partir de 1984, le vin apparait aux desserts, et semblent apprécié par les femmes notamment.

On produit par la suite des produits plus concentrés en alcool, les vendanges tardives et autres grains nobles font leur apparition.

- Muller affirme que, grâce au renouveau qualitatif apparu entre les années 1975-1984, la réputation des vins d’alsace n’a cessé d’augmenter et leur a permis d’être aujourd’hui des vins d’exception.

Conclusion

D’après M. Muller, les vins d’Alsace sont aujourd’hui à un niveau tellement haut perché qu’il est difficile d’aller plus loin encore dans la recherche de la qualité.

Cette qualité a été fluctuante au cours des âges, et a été liée à l’histoire de l’Alsace ainsi que de son climat, qui a connu des variations.

On assiste à des changements liés à la consommation en baisse des alcools en général.

Les pouvoirs publics plaident aujourd’hui en faveur d’une sévérité plus grande face à des comportements dangereux, principalement ceux liés à la prise excessive d’alcool…

Le vignoble a été considéré au temps du Saint-Empire Romain Germanique comme un des meilleurs vignobles en Europe.

Le restera t’il encore ?

A la suite de sa conférence, M. MULLER a répondu aux nombreuses posées par un public très attentif, et un rafraichissement a été offert.

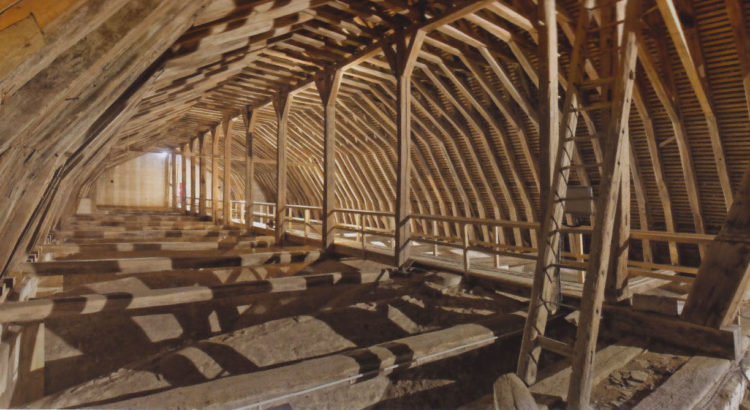

Résumé de la conférence du mardi 14 novembre 2023, par M. Jean Jacques SCHWIEN, « » En marge de l’incendie de Notre Dame, les charpentes des cathédrales en France »

20 novembre 2023CONFERENCE « En marge de l’incendie de Notre-Dame, les charpentes des cathédrales »

Par JEAN JACQUES SCHWIEN

Le conférencier, M. JEAN-JACQUES SCHWIEN

Médiathèque Espace Liberté à Ensisheim – 14 novembre 2023

Attendue ! C’est le moins que l’on puisse en dire de cette conférence tenue en un pluvieux et frisquet soir de novembre par la Société d’Histoire d’Ensisheim. Superbe, enrichissante, instructive, complète, passionnante….tels étaient les superlatifs conclusifs venant d’une majorité des 80 personnes venues y assister et encourageant ainsi nos efforts à persévérer dans la tenue de ces cycles annuels de conférences animant maintenant depuis plus d’une dizaine d’années le programme culturel de notre cité des Habsbourg.

Alors, que s’est-il donc passé entre ces deux moments ?

Le président de la SHE, Jean Jacques SCHIWIEN, par ailleurs conférencier du soir, savait à quel point sa présentation était attendue. En effet, elle avait été conçue voici près de trois ans et demi, juste après l’incendie dévastateur de la cathédrale Notre Dame de Paris, survenu le 15 avril 2019. La stupeur, succédant à la destruction totale de la charpente de l’édifice parisien, cher au coeur de toute une nation, avait sidéré les esprits et tous nous nous posions la question de l’avenir de la cathédrale et de comment parvenir à restaurer un tel joyau, et surtout la forêt de bois légendaire constituant son toit. Jean Jacques Schwien s’était alors proposé de nous informer sur l’histoire de ces charpentes vertigineuses et emblématiques, traversant l’Histoire au gré des vicissitudes guerrières, météorologiques ou accidentelles.

Tout était prêt fin 2019, lorsque le Covid et ses contraintes sanitaires nous conduisirent à reporter, à plusieurs reprises, la tenue de cette conférence. Jusqu’à ce soir de novembre 2023, où nous allions enfin être éclairés sur tous les points qui nous taraudaient.

Jean Jacques Schwien a donc accueilli le nombreux public rassemblé à la médiathèque en ouvrant une conférence riche en documents et précisions, tant techniques qu’historiques, le tout soutenu par de nombreuses vues d’édifices et de tableaux descriptifs.

Une première partie était consacrée à un point crucial : La destruction d’une charpente quasi millénaire et le besoin de reconstruction.

En premier lieu, la datation dendrochronologique de la charpente de Notre Dame et sa première construction. Fort heureusement, juste avant le désastre, une étude venait d’être conduite par des spécialistes, MM Lambert et Hoffsummer, permettant ainsi de sceller en quelque sorte la traçabilité des bois de cette charpente.

En l’occurrence, un premier état de celle-ci a pu être daté aux alentours des années 1220 / 1240, avec notamment, quelques remplois de bois de 1050. Devait suivre une significative évolution en 1859, sous la conduite de l’architecte Eugène Viollet-le-Duc, avec des travaux sur le transept et bien sûr l’historique et remarquable flèche.

Cette première approche cernée, pouvions nous établir un lien de causalité entre les travaux de restauration débutés quelques mois avant le drame et le déclenchement de l’incendie d’avril 2019 ? Bien évidemment, le temps de l’information et le temps des investigations nécessaires à l’enquête en cours étant fondamentalement différents, il n’est pas possible, aujourd’hui, de pouvoir déjà répondre avec certitude à cette question.

Néanmoins un constat peut être posé : une grande partie du « trésor de Notre-Dame » a pu être sauvé par l’action résolue et efficace des secours. Ainsi, parmi tant d’autres, les calices, la mythique couronne d’épines ou la tunique de Saint-Louis ont pu être sauvés et mis à l’abri en attendant de retrouver leur écrin. De même, l’immense inquiétude quant à l’intégrité des superbes vitraux de Notre-Dame s’est effacée, grâce encore à l’intervention des pompiers, et tous ont été préservés. Les autres craintes visant les maçonneries ou le grand orgue du 18ème ont également laissé place à la certitude de leur préservation. Jean Jacques Schwien a insisté sur l’importance des voûtes de la cathédrale qui ont pleinement joué leur rôle de protection et de pare-feu, malgré le cataclysme, contribuant significativement à épargner l’essentiel des structures de l’édifice, et limitant les dégâts, certes majeurs, à d’importants dégâts d’eaux et aux conséquences très néfastes de la fonte massive des plomb de la toiture, entraînant de sérieux désordres de maçonnerie.

L’intérêt massif des parisiens et de la population en général a rapidement rassuré les « rebatisseurs » sur l’aspect financier de la reconstruction. Les mécènes…et les polémiques… sont parvenus à réunir une somme significative qui devrait permettre d’accompagner les travaux nécessaires. De surcroît, une volonté politique affichée, et surtout la mobilisation de l’ensemble des corps de métiers et des confréries, ont permis d’engager rapidement la reconstruction, qu’une décision présidentielle, après consultation populaire quant à une forme historique ou contemporaine, a fixé comme devant être à l’identique, flèche de Viollet-le-Duc comprise.

Le monde scientifique s’est également penché sur le sort de Notre-Dame, rassemblant plusieurs dizaines d’experts et les premiers effets de la reconstruction sont d’ores et déjà visibles depuis mars 2023.

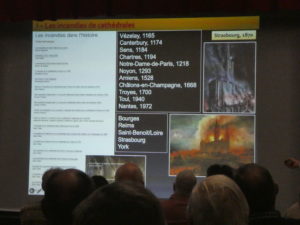

Dans une seconde partie, Jean Jacques Schwien a abordé l’épineuse question des incendies, sommes toutes fréquents, des édifices religieux au cours des siècles, affectant plus particulièrement les cathédrales.

L’emblématique incendie de la cathédrale de Strasbourg, gravement touchée par les artilleurs allemands en 1870, intègre en effet une longue série de sinistres similaires tels qu’à Vezelay en 1165, Canterbury en 1174, Notre-Dame de Paris (déjà) en 1218, Amiens en 1528, Troyes en 1700, Reims en 1914 ou, plus près de nous, Toul en 1940 et Nantes en 1972, parmi tant d’autres.

Très peu de monographies existent sur ces incendies, permettant de mieux comprendre leurs causes, à l’exception de celui de la cathédrale de Reims en septembre 1914, très gravement endommagée à la suite d’un méthodique travail d’artillerie qui pourrait aussi avoir été appuyé par une logique politique, l’édifice présentant, aux yeux des français, une signification historique particulièrement prégnante.

Certains de ces incendies pouvaient détruire, notamment sous le Moyen-Âge, des quartiers entiers. On dénombre ainsi pas moins d’une soixantaine de sinistres majeurs entre les 10e et 15e siècles, surtout dans la seconde partie de la période considérée. Un tableau fort précis est commenté par le conférencier et attribue l’origine fréquente des causes de 20 incendies majeurs examinés, au déclenchement de la foudre (13 fois), mais aussi à des travaux en cours (comme vraisemblablement à l’incendie récent de Notre-Dame) ou à des faits de guerre comme nous venons de le voir en 1870, 1914 ou encore en 1944.

D’efficaces mesures avaient été prises au Moyen-Âge en guise de parades à l’extension cataclysmique de ces incendies, survenant souvent au coeur des villes, afin de limiter la propagation aux maisons voisines, créant de véritables espaces pare-feu comme on peut le voir dans les actuels incendies de forêts, et n’hésitant pas en cas de besoin, à détruire les maisons mêmes saines lorsqu’elles étaient contiguës au brasier.

Enfin, dans une troisième partie, Jean Jacques Schwien a exposé à l’assemblée les différentes conceptions de toitures de cathédrales et leurs évolutions.

Très majoritairement élaborées à l’aide de bois d’oeuvre, certaines de ces charpentes sont conçues à partir d’éléments métalliques, comme à Reims, Metz ou Noyon.

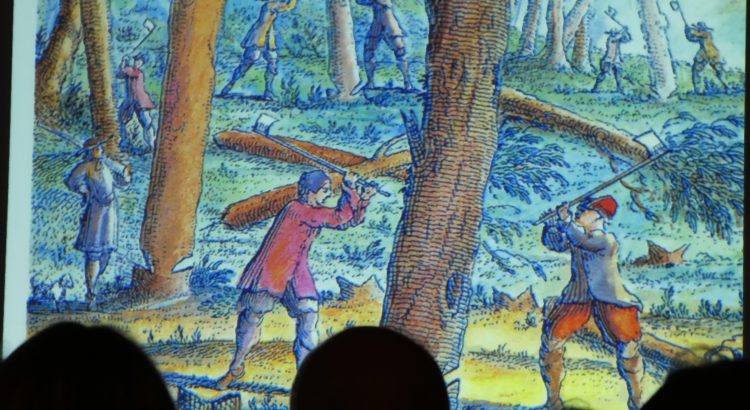

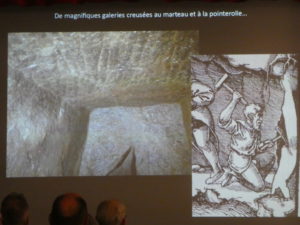

La documentation médiévale dispose certes d’images et de représentations en nombre des chantiers de construction , mais l’essentiel concerne la taille de pierre, le gâchage du mortier ou le transport des matériaux et très peu sur la conception des charpentes, ou alors elles ne sont guère réalistes. On peut néanmoins dégager quelques axes forts sur ce thème.

Les types de couvertures : elles sont très fréquemment en plomb (par exemple à Paris ou Strasbourg médiéval) ; en cuivre dans le cas de Strasbourg depuis 1765 ; en tuiles (à Auxerre) ou plus rarement en ardoise.

Les charpentes proprement dites donnent l’impression d’une forêt de bois. Beaucoup sont conçues en forme de coque de bateau renversée.

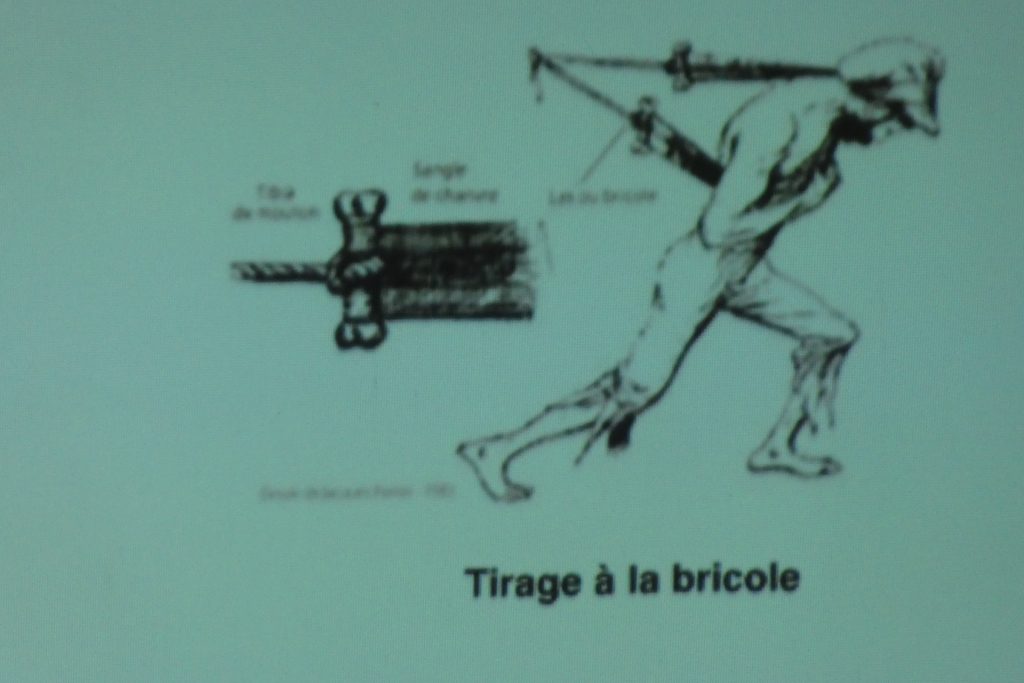

Les bois d’oeuvre viennent souvent des forêts proches du site dans un rayon de 50 kilomètres. Par exemple pour Strasbourg, ils viennent majoritairement de Forêt-Noire. Le transport des poutres et planches se faisait au moyen de radeau de bois, par les rivières et canaux. La masse d’arbres nécessaires, venant quelquefois à se raréfier, a très vite interpellé les charpentiers d’où une gestion drastique du bois d’oeuvre par les seigneurs et autres institutions, mettant en oeuvre une véritable économie du bois en quelque sorte.

Les étapes de la construction proprement dite des charpentes nous est encore assez opaque, en raison de l’absence de plans permettant de visualiser la masse des bois nécessaires, et leur imbrication. Les appellations sont certes définies, les pièces pouvant être des fermes, des entraits, des pannes, des contreventements, etc.… Le travail avant pose sur l’édifice était réalisé sur place et en amont, avec une épure au sol (sur un plancher) des charpentiers, une numérotation en chiffres romains ou signes cabalistiques, puis un démontage avant mise en place.

La phase du remontage proprement dite est donc, quant à elle, plus vague. Des échelles, très grandes, des échafaudages et des treuils à roues servaient à hisser hommes et matériel jusqu’au dessus des voûtes pour y assembler les éléments de charpentes, dans des conditions qu’on peut imaginer aisément comme risquées. Plusieurs de ces treuils à roues sont conservés en Alsace ou alentours (Colmar, Strasbourg, Thann, Fribourg). Le montage de fermes complètes par le biais de ces treuils n’est pas impossible.

Le conférencier a ensuite présenté les différents types de charpentes, regroupées en deux périodes principales. Un premier type, avec des fermes de 30° de pente, couvrent une large période de l’époque romaine à la période romane. Les exemples conservés sont rares: on peut citer un édifice en Egypte, daté du 6ème siècle après Jésus-Christ. Pour Saint-Pierre de Rome, une fresque visualise sa charpente du 4ème siècle, détruite au 17e s. Pour l’époque romane, elles sont plus fréquentes, avec des exemples cités de Rosheim, Haguenau ou (les maisons urbaines de) Cluny.

A partir de 1200/1250 environ, leur format change du tout au tout, avec en particulier des toits très pentus, de 60° d’ouverture en moyenne. Des recherches régionales systématiques ont été menées au moyen de datations dendrochronologiques sur la Normandie et le nord de la France, pointant des dizaines d’exemples (cathédrales et abbayes cofondues). L’Alsace n’est pas en reste, avec les cas bien détaillés par le conférencier de Saint-Thiébaut à Thann (1418-1475) tout comme ceux de bâtiments civils tels le grenier à sel de Wissembourg (1448) ou une maison particulière à Dambach-la-Ville (1439). On se demande pourquoi une telle évolution, qui fragilise les toitures, sous l’effet de la poussée des vents. On peut avancer, mais sans certitude, la nécessité technique de toitures dépassant les hautes voûtes gothiques tout comme le besoin d’équilibre esthétique entre ces édifices élancés et leur couvrement (un rapport de deux tiers/un tiers dans le cas de Thann).

Cet élancement, en tout cas a aussi entraîné des modifications des modules de couverture, en particulier des tuiles. En effet, les charpentes romaines étaient couvertes de tuiles plates sans moyens de fixation. On n’a gère d’informations sur les charpentes romanes encore existantes, bien évidemment largement remplacées depuis leur mise en place. En revanche, les édifices gothiques avec leur pentes de toitures raides n’ont pu couvertes qu’avec des tuiles à crochet, « suspendues » au lattis. Le détail des étapes de cette évolution nous échappe encore mais la tendance générale est assurée. De ce point de vue, on peut dire que les édifices gothiques n’auraient pas pu être conçus sans cette micro-révolution de la tuile à crochet, tout comme ils n’auraient pas pu voir le jour sans le développement de la métallurgie du fer qui assure partout un complément indispensable au montage des maçonneries (un sujet qui pourrait faire l’objet d’un autre exposé…).

Au total, on note que le charpentier devient un partenaire majeur de la construction des grands édifices à l’époque gothique. Il participe même de la révolution du gothique tout comme le forgeron. Pour ce dernier, on le soupçonnait depuis quelques décennies. Mais grâce aux datations dendrochronologiques qui permettent désormais de mettre en relation des charpentes élaborées au même moment que les maçonneries avec arc-boutants et voûtes d’ogives, on peut ajouter les spécialistes du bois à la liste des artisans-ingénieurs du XIIIe siècle. Il est clair aussi qu’ils ont été nombreux à oeuvrer à ces évolutions, du fait de différences régionales très fortes d’une charpente à l’autre. Et leurs noms nous sont presque tous inconnus avant la seconde moitié du XVe siècle, tout comme ceux des architectes. Ce qui a donc disparu avec l’incendie de Notre-Dame de Paris, c’est un joyau en bois tout autant important que les sculptures ou vitraux, ici heureusement préservés.

Conférence du 15 novembre 2022: « Ensisheim-Réguisheimerfeld, six millénaires d’occupation », par Muriel ROTH ZEHNER responsable d’opérations Archéologie d’Alsace, Fanny CHENAL archéo anthropologue INRAP, Sylvain GRISELIN paléolithicien L

24 avril 2023Conférence du 15 novembre 2022:

« Ensisheim-Réguisheimerfeld, six millénaires d’occupation »

Par:

Muriel Roth-Zehner, responsable d’opérations, Archéologie Alsace

Fanny Chenal, archéo-anthropologue, INRAP

Sylvain Griselin, paléolithicien, INRAP

Cette conférence, prévue depuis longtemps, avait dû être reportée à cause de la crise sanitaire.

Elle s’est déroulée dans la salle de la médiathèque d’Ensisheim, mise à disposition de la Société d’Histoire par la municipalité, en présence d’un public venu très nombreux.

Les trois intervenants ont travaillé de 2017 à 2020 dans le cadre de fouilles préventives menées sur le site de la ZAID.

D’une surface de 44 hectares, elle représente la plus grande zone fouillée à ce jour en Alsace, et a permis la mise au jour de nombreux vestiges de différentes époques, du mésolithique

(-8500 ans) pour la plus ancienne, à l’époque mérovingienne (+600 ans), pour la plus récente. Il y aussi des vestiges de la guerre de Trente ans, mais qui, faute de temps, n’ont pu être évoqués au cours de la conférence.

La méthodologie

Au départ de la fouille, un archéologue guide la pelle mécanique qui décape minutieusement le terrain par tranche de quelques centimètres, pour découvrir et conserver in situ les traces d’occupation et surtout du mobilier (les objets); l’équipe peut ainsi délimiter les concentrations d’occupation.

A tour de rôle, et s’appuyant sur de nombreuses photographies, les trois conférenciers ont fait part à un public attentif du bilan de ces fouilles. Ils ont expliqué quelles étaient les techniques utilisées pour dater, répertorier , étudier les éléments recueillis. Des vérifications et études sont aussi menées en laboratoire, en complément des constatations faites sur le terrain, comme par exemple l’anthropologie ou l’étude des squelettes.

Sur le site fouillé ont été identifiées des traces d’occupation humaines de périodes très différentes. Nous en résumons ici les principales.

Du Mésolithique au Néolithique (8000/5000 av. Jésus-Christ.):

la fin d’une ère glacière et les débuts de l’agriculture

Selon Mr Griselin, après plusieurs épisodes très froids à l’échelle de l’Europe, le climat se réchauffe progressivement, aboutissant à la période tempérée que nous connaissons encore aujourd’hui. Les glaciers qui recouvraient le nord du continent fondent, le niveau des océans monte, entrainant la formation de la Manche et transformant la Grande Bretagne en une île.

A divers endroits de la planète, les groupes humains ont sans doute subi de grands bouleversements: à l’occasion de la journée « portes ouvertes » sur le site de fouilles en 2018, un archéologue nous avait d’ailleurs expliqué que les changements climatiques accompagnés d’inondations étaient peut-être à l’origine des grands mythes tel le déluge…

Sur le site de la ZAID, des phénomènes torrentiels ont vraisemblablement provoqué des dépôts limoneux et argileux, qui, par la suite ont été entaillés par l’Ill, qui à ce moment-là n’était pas encore pas stabilisée. Non loin de ses berges se sont installées des populations, dont les traces ont été figées lors de ces débordements qui les ont recouvertes de sédiments, et qu’il est possible d’identifier aujourd’hui au travers des fouilles.

Sur environ 4500 ans, la forêt se referme sur le paysage et la faune a change avec l’apparition de grands herbivores (aurochs, cerfs…) et les animaux classiques. L’utilisation de l’arc se généralise pour les chasseurs. Cette période était jusque là assez rarement observée en Alsace (un site à Erstein en 1914 avec une tombe et la grotte d’Oberlarg dans le Sundgau, fouillée dans les années 1970).

On constate 5 périodes d’occupation

– 8 500/8000 : nombreux silex en forme de flèches, provenant du Jura et des Vosges

– 7 500/7 000 : les territoires de provenance des silex changent, venant du Jura sud ou de la Forêt Noire. Les tailles sont plus précises.

– 6 500/6000 : les silex reviennent à nouveau du Piémont des Vosges, de la Forêt Noire, du Jura. On trouve des foyers, des occupations peu denses, pas mal d’ossements animaliers, la chasse semble extérieure à la zone. Il y a aussi des sépultures, dont le plus ancien habitant d’Ensisheim (6 300/ 6000).

– 6 000/5600 : les traces sont plus dispersées.

– 5 200 / 4800 : les silex sont très travaillés. Les découvertes sont reliées en deux concentrations, traduisant l’existence d’un campement plutôt important. On est proche du Néolithique. Des relations avec l’Allemagne et l’Autriche via le Neckar et le Rhin sont supposées de par la nature des objets mobilier.

Du Néolithique à l’âge du Bronze (-5000 à -2200)